- Télérama Sortir

- Libération

- L'Humanité

- ELLE par Leïla Slimani

- Le Matricule des anges

- Lire Magazine

- LE UN des libraires

- Addict Culture

- Lusojornal

- Cahiers Maria Szymanowska #4

“La Grosse”, d’Isabela Figueiredo : l’histoire intense d’une femme obèse en quête de soi

Comment “supporter la vie” avec le poids des kilos en trop ? Comment s’accepter ? A travers le quotidien morose de Maria Luisa, prof de philo portugaise originaire du Mozambique, Isabela Figueiredo signe un roman puissant.

Maria Luisa est obèse. Ce qui dépasse une seule question de kilos : son surpoids se dresse comme une herse affective, psychologique, métaphysique. « Je n’étais pas une femme, mais une masse difforme de chair sans valeur. » Sans valeur, car le monde social fonctionne comme une Bourse. Vue à travers ses yeux, toute la cruauté de ce commerce surgit : Maria Luisa a le droit d’exister, mais seulement en subalterne – « baleine » destinée à faire briller une ravissante amie, « cageot » voué à se contenter d’hommes laids ou à demeurer la relation honteuse de David, l’homme aimé. « Personne ne mérite de rester en vie tout en étant empêché de vivre. » La puissance de ce roman d’Isabela Figueiredo naît de là : elle transfigure la condamnation à mort en condamnation à vie. Maria Luisa survit à sa jeunesse en noircissant des cahiers. Adulte, cette prof de philo se bat pour maigrir, enfanter, aimer sans s’aimer.

L’écrivaine portugaise, connue pour son Carnet de mémoires coloniales (éd. Chandeigne, 2021), a l’agilité de proposer mieux qu’un cliché de femme puissante : au cru récit de soi s’ajoute un tableau social et familial. Maria Luisa se déteste, comme le Portugal méprise les retornados, ces pieds-noirs lusitaniens revenus des colonies africaines. Sa famille a émigré du Mozambique, comme l’autrice, née à Maputo en 1963. Mariage sans amour, ménage modeste, parents compliqués : Maria Luisa hérite aussi de cet ordinaire morose, et d’abord d’une mère qui la chérit d’un « amour acide ». Irrémédiablement liée à une génitrice qui l’adore en la rabaissant, et avec qui elle forme une « unité séparée ». La vieillesse conforme ce couple en inversant les rôles : « je suis maman ». Ici, on n’échappe ni à son origine, ni à sa condition. Il s’agit juste de « supporter la vie », c’est-à-dire d’équilibrer la réalité des autres par l’évasion en soi, seul lieu où peut germer une foi nouvelle : s’aimer comme on est. Car Maria Luisa est, au fond, certaine de sa beauté. Après trois cents pages à partager son corps, le lecteur sort lui aussi ébloui par sa majesté.

Youness Bousenna – Télérama Sortir – 4 octobre 2023

Amours XXXL Rencontre avec la Portugaise Isabela Figueiredo autour de « la Grosse »

« Je pense toujours comme une grosse », dit Maria Luisa, la narratrice de La Grosse. C’est quoi penser comme une grosse ? demande-t-on lors d’une rencontre à Paris avec Isabela Figueiredo. De même que son double de fiction, l’autrice portugaise a perdu 40 kilos à la suite d’une gastrectomie. « Aujourd’hui, dix ans après l’opération, les gens me regardent, ils me voient comme quelqu’un de taille normale, mais moi je me vois grosse. Quand je dois m’asseoir dans un fauteuil, ma première pensée va être : est-ce que je vais rentrer dedans ? Le traumatisme est resté. Si je pénètre dans une boutique de vêtements, je suis inquiète : vont-ils avoir ce qu’il me faut ? » À lire le roman, titré assez crûment, on voit à quel point Maria Luisa est désorientée après ce qu’elle présente comme une mutilation. Les kilos perdus sont là, tel un fantôme.

Est-ce que ce sentiment dure encore ? « Non, plus maintenant, répond Isabela Figueiredo, au début oui, il y avait cette impression. Je me souviens très bien, les dimensions de mon corps diminuaient tous les jours, c’était terrible, et la quantité de chair perdue est effectivement équivalente à une personne. Mais je tiens à souligner une autre chose : quand on est gros, c’est comme si la quantité de graisse était une armure, qu’elle protégeait nos émotions. Avec sa disparition, on devient fragile, très fragile parce qu’on ne connaît pas cette nouvelle personne amaigrie, et donc on se sent nu, exposé. On a perdu une partie de nous, un jumeau qui ne parlait pas mais qui nous appartenait.»

Pensionnat. De véritable frère ou de sœur, il n’est pas question dans ce livre, mais d’un trio soudé : le père, la mère et la fille adulte. Maria Luisa est la même personne que l’enfant de Carnet de mémoires coloniales, récit paru en 2021. L’autrice décrivait une jeunesse au Mozambique, on y voyait une écolière aux nattes blondes rétive aux règles de la vie sous domination portugaise. Après la déclaration d’indépendance, Isabela Figueiredo, tôt politisée, ne cache pas son intérêt pour ces temps nouveaux. Mais ses parents décident de l’envoyer seule, à 13 ans, au Portugal.

La Grosse, roman d’autofiction, est en quelque sorte la suite du Carnet. Pendant dix ans, Maria Luisa est privée de la présence parentale, elle est accueillie par une tante, puis une autre parente. Elle réside aussi dans un pensionnat, où celle qu’on appelle « la Baleine », ou « l’Orque » ou « la Fureur des mers » entretient une amitié destructrice avec une autre fille de retour des colonies. Elle se remplit alors de nourriture : « Je dis que ma fringale de cette période est née dans mon estomac, au centre de moi-même, mais je ne saurai jamais vraiment d’où elle est venue. Je le comprimais, je lui donnais des coups de pied. C’était une douleur qui ne tuait pas, tout comme la nostalgie d’un proche qui est mort.»

La Grosse est le roman d’apprentissage d’une adolescente puis d’une femme dans un corps incontrôlable, celui dans lequel elle vit, grandit, aime. Il y a une très belle phrase dans le premier chapitre du livre qui n’est pas écrit de façon chronologique. Maria Luisa parle du miroir de l’ascenseur : « Quand j’étais grosse, j’évitais de me regarder dans le reflet, mais aujourd’hui je me contemple, je jouis de ma beauté mûre. Il m’arrive de penser que j’ai perdu beaucoup de temps, dans le passé, à me dégoûter, mais je reformule l’idée en considérant que le temps perdu est vécu aussi véritablement dans la perdition, que celui qu’on pense avoir gagné dans la possession. Et je retrouve l’apaisement.»

Avec son corps d’avant, Maria Luisa entame à 21 ans une grande histoire d’amour, fil rouge du livre. La mère fait en vain des prières pour que cette liaison avec un gamin, cet étudiant de 18 ans, cesse. Leur relation est longue, heurtée. Les scènes d’amour de La Grosse sont lumineuses, précises, très travaillées. Est-ce la première fois que la romancière en écrit ? « Non. J’aime beaucoup écrire des scènes érotiques, ma préoccupation est qu’elles soient à la fois très sensuelles et jamais pornographiques. J’y mets un certain lyrisme, une certaine poésie, avec des images fortes, parce que c’est ce que je pense de l’amour.»

Écrit après la mort de sa mère en 2013, La Grosse est aussi un roman sur l’amour filial. Quand les parents rentrent du Mozambique en 1985, les deux « retornados » (les «rapatriés» des colonies) s’installent avec leur fille dans un appartement près de Lisbonne. Un conteneur rempli de meubles coloniaux les suit. Maria Luisa est mue par des sentiments contradictoires. Parfois – le père est un gros mangeur, la mère bonne cuisinière –, l’entente règne. Ce jour-là il y a poulet « à la cafre » : « A ce moment précis, j’oublie que je déteste les parents, que je ne veux pas qu’ils reviennent, qu’ils auraient aussi bien pu rester au Mozambique, me laissant adulte et seule, il souffle un vent indéchiffrable d’harmonie familiale, de la maison à l’intérieur de la maison. Nous sommes des jumeaux triplés mono-amniotiques. Trois dans un organisme unique.»

Boutures africaines. Le livre est dédié à la mère. « J’avais des comptes à régler avec elle, des comptes de mère fille, montrer les obstacles de la relation.» De sa vie africaine, la « retornada » a rapporté des boutures et le salon est vite transformé en jungle, avec des tuteurs partout. Les plantes dévorent la maison. « Porte d’entrée », « cuisine », « salle de séjour », « chambre des parents », « salle de bains », cet appartement structure la Grosse. Chaque pièce donne son nom à un chapitre qui accueille les réminiscences, les histoires jalonnant la vie de la narratrice et des siens. Comment est née cette idée de construction ? «Mon roman était déjà bien avancé mais je ne savais pas comment l’organiser. Et puis au cours d’un voyage en avion, j’ai vu un film assez connu dont le titre est Room, l’histoire d’une jeune femme séquestrée avec son enfant. Elle arrive à montrer le monde à son fils à partir de cette pièce, les oiseaux, les étoiles, les arbres, les feuilles. Le film est très beau, l’enfant quand il se réveille dit “bonjour table”, “bonjour chaise”, “bonjour lampe”. Et j’ai compris que je voulais faire un livre depuis le point de vue de la maison. Quand je suis rentrée chez moi, j’ai pris ce que j’avais écrit et j’ai dit ça c’est nourriture, cuisine, ça c’est amour, chambre, ça c’est affaires sociales, salle de séjour, et j’ai tout ordonné ainsi.» Et le hall d’entrée à la fin ? C’est là que la romancière convoque un facteur à la tête de Jude Law. Il a une lettre pour Maria Luisa. Une longue lettre d’amour.

Frédérique Fanchette – Libération – 23 septembre 2023

« La Grosse », d’Isabela Figuereido : la vie au-delà des kilos

La Grosse, second roman de l’autrice portugaise, dresse le portrait d’une femme qui se voyait avec le regard des autres. Sans narcissisme ni apitoiement, l’histoire d’une libération.

Quarante kilos, c’est le « second corps » que Maria Luisa a traîné jusqu’à sa gastrectomie. L’opération a réussi, « comme si les médecins m’avaient séparée d’un jumeau siamois qui se serait suicidé de chagrin ». La suite a été douloureuse, jusqu’à ce que l’estomac cicatrise, et que le corps s’allège, puis « prenne son envol ».

Les défis sont relevés : monter huit étages, marcher vingt kilomètres. Elle se trouve même physiquement « pas mal ». Et pourtant, « je pense encore comme une grosse, dit-elle. Je serai toujours une grosse. » Cette « nouvelle vie » qui s’offre à elle, qu’elle a choisie, elle n’ose la vivre. « Je m’exclus au départ. »

Maria Luisa a les moyens, pourtant, de profiter de ses choix, comme elle avait les moyens de les faire. Elle a toujours été brillante, la meilleure élève du pensionnat où l’avaient mise ses parents, « retornados » rapatriés du Mozambique. Elle est maintenant « prof de philo dans une école problématique ».

C’est cette tout aussi problématique reconquête de soi que raconte Isabela Figuereido. Une histoire qui, dès l’enfance, la condamne à vivre dans un monde à part, où elle est « la baleine, l’orque, le monstre ». Sans apitoiement, la Grosse dessine le portrait d’une femme brillante, amoureuse et courageuse. Le passage des ans s’y repère, ironiquement, par les moments clés de la vie politique portugaise. Un rare refus du narcissisme, et une raison de plus pour découvrir Isabela Figuereido.

Retrouvez l’article en ligne ici

Alain Nicolas – L’Humanité – 27 septembre 2023

La Grosse, par Leïla Slimani

ELLE nous révèle Isabela Figueiredo, une voix portugaise subversive

« Lorsque je me suis installée au Portugal, il y a deux ans, je ne parlais pas encore la langue et je dois aux éditions Chandeigne d’avoir pu découvrir des œuvres d’auteurs lusophones traduites en français. Parmi eux, Isabela Figueiredo, une romancière qui ne cherche pas à plaire et brouille les frontières entre la réalité et la fiction. Maria Luisa, l’héroïne de La Grosse, lui ressemble. Comme elle, elle est retornada, c’est-à-dire une femme qui a grandi dans la colonie portugaise du Mozambique, et est retournée en métropole après l’indépendance, dans des conditions difficiles. Elle découvre alors un pays inconnu, où elle a du mal à trouver sa place. Mais sa personnalité solaire, son intelligence et son appétit pour la vie lui permettent de se défendre face au conformisme de son entourage et au mépris dont elle est l’objet. Les chapitres correspondent chacun à une des pièces de la maison où cette famille de déplacés s’installe. Car La Grosse est un roman du déplacement, du déclassement, qui interroge notre façon d’occuper un espace, qu’il soit intime, social ou politique. C’est aussi une analyse très fine du Portugal actuel, la place des femmes – souvent cantonnées à la domesticité et sommées de se marier -, le poids de l’histoire coloniale ou encore la souffrance d’une population soumise dans les années 2010 à une douloureuse austérité budgétaire.

Mais ce qu’on retiendra, c’est le style d’Isabela Figueiredo, la force de ses images et de ses descriptions, sa capacité à mêler la délicatesse à l’irrévérence, la crudité à l’aspiration et à l’amour ».

Leïla Slimani

ELLE – Leïla Slimani – le 7 septembre 2023

Mémoire obèse

Histoire d’amour et récit d’émancipation, La Grosse est aussi un roman sur le passé colonial du Portugal

Maria Luisa n’a pas de chance. Non seulement elle est une retornada (« revenue » du Mozambique, ex-colonie portugaise) mais en plus, elle est grosse – un « poids lourd », une « baleine », ricanent les garçons dans son dos ! Née à Maputo, sur la côte est-africaine, où elle a vécu la fin de l’époque coloniale, l’héroïne de La Grosse est arrivée à Lisbonne en 1975, toute jeune adolescente, au lendemain de la révolution des Œillets. Ses parents, des Portugais de condition modeste, rentreront dix ans plus tard. Pour retrouver leur fille et ses kilos en trop.

La boulimie et l’obésité de Maria Luisa sont-elles liées à l’histoire familiale/coloniale, les pieds noirs version portugaise ayant connu, plus récemment que les « rapatriés d’Algérie », les difficultés d’un retour peu glorieux vers la « mère patrie » ? L’auteure Isabela Figueiredo ne le dit pas. Sa narratrice, fille unique, tendance solitaire, est bien trop tordue et maline pour expliquer sa folie douce par le seul déterminisme historique ou social. Ce que raconte Maria Luisa, ce sont ses amours, les amours d’une grosse. Et, à travers elles, un peu de l’histoire du Portugal et du quartier populaire d’Almada, où l’auteure elle-même a vécu et signé ce romanesque monologue, qui relève « de la simple fiction et de la pure réalité », est-il signalé en exergue.

Tout commence et s’achève en 2014, dans la banlieue industrielle de la capitale portugaise, alors que la narratrice a perdu ses kilos… et sa mère : ayant maigri en quelques mois, suite à une gastrectomie, Maria Luisa a l’impression de s’être débarrassée d’un « second corps ». Elle se retrouve seule et presque mince, dans l’appartement familial, où sa mère s’est atteinte. Chaque chapitre du livre porte le nom d’une pièce : salon, cuisine, etc.

Construit sous la forme d’un flash-back, le récit en spirale se nourrit de souvenirs et de rencontres amoureuses, sexuelles ou amicales de l’insatiable Maria Luisa. Précoce, torride et intermittente, sa liaison avec David, entamée quand ils étaient étudiants à la fac de Lisbonne, sert d’axe narratif principal. On fait également connaissance avec Tony, une bimbo arrivée d’Angola, collégienne gentiment mythomane, à qui Maria Luisa, fascinée, sert de souffre-douleur ; plus tard, on découvre le gentil Leonel, ami fidèle et homosexuel tourmenté ; on croise quelques amants de passages ; sans oublier la chienne de la maison, cœur tendre et museau humide, à qui la narratrice lit un poème de Camões et avec qui elle s’endort : « bercées l’une par le sommeil de l’autre », puisque « la chienne et moi, explique Maria Luisa, nous sommes une seule bête ».

Après l’hommage au père, à qui Isabela Figueiredo avait dédié son premier livre traduit en français, Carnet de mémoires coloniales (Chandeigne, 2021), récit autobiographique qui restituait, en termes d’une rare crudité, l’univers raciste des petits Blancs du Mozambique, ce deuxième livre est tout entier tendu par l’amour chaotique, qui unit la fille à la mère disparue. Le passage, où l’on voit le philodendron – que la mère a rapporté en douce du Mozambique, tout comme les bulbes de dragonniers et de caladiums – envahir les murs du salon, est un morceau d’anthologie. « Apporter la jungle à la maison exigeait un travail insensé », commente la narratrice, au bord de l’asphyxie.

Ironique, parfois cassante, la voix de Maria Luisa est celle d’une errante, qui cherche en tâtonnant à se libérer de ce « passé (qu’elle) habite avec les parents », ce « lien de fer incorruptible qui (les) serre et (les) agglutine ». Histoire d’amour et récit d’émancipation, La Grosse est un livre qui captive, interroge, fait rêver. Il est d’abord, paradoxalement, un récit sur le deuil et la solitude. Écrit au scalpel : sans un poil de graisse, ni pathos.

Catherine Simon – Le Matricule des anges n°246 – septembre 2023

Corps gros, cœur lourd

Maria Luisa est La Grosse. Une enseignante qui fut autrefois obèse, avant une gastrectomie. Au début du roman d’Isabela Figueiredo, la narratrice a perdu 40 kilos, et une part d’elle-même que son récit s’occupe à retrouver. Une succession désordonnée de souvenirs trace les contours d’une existence marquée par le surpoids et la statut de retornada, terme désignant les colons portugais contraints de quitter le Mozambique après l’indépendance, en 1975. S’il est facile de masquer ses origines, Maria Luisa ne peut rien contre son apparence, qui lui vaut au collège le surnom de « baleine bleue ».

Utilisée par une camarade au corps de reine, qui lui demande de laver ses vêtements et de lui passer de la crème après le bain ; larguer deux fois par David, qui l’aime sincèrement mais ne parvient pas à assumer ses sentiments face au regard de la société, Maria Luisa aurait dû sombrer. No, elle s’accroche à la vie, et trouve les moyens de rire des vilains tours qu’on lui joue – si proches, finalement, des mauvais coups que subit le Portugal. L’humour, l’intelligence, le regard critique, le langage cru : voilà ce qui sauve l’héroïne de ce roman poignant.

Gladys Marivat – Lire Magazine – septembre 2023

Corps et âme

Après le sublime Carnet de mémoires coloniales, publié en 2021, où elle revenait sur son enfance au Mozambique, Isabela Figueiredo transforme l’essai et continue son exploration du passé familial dans ce roman autobiographique à la structure tout à fait unique : chaque chapitre est dédié à une pièce de l’appartement d’Almada que ses parents lui ont légué. Elle raconte ainsi l’intimité et les silences d’une famille dont elle est à présent la seule représentante. Maria Luisa, née au Mozambique, est adolescente lorsqu’elle quitte son pays natal pour le Portugal au milieu des années 1970. Stigmatisée et brimée en raison de son surpoids et de sa condition de retornada, elle peine à s’insérer dans une société qui la rejette. Loin de se contenter d’unn statut de victime qui ne l’intéresse pas, elle devient une jeune femme combative et brillante.

Par delà la chronique familiale et sociale, c’est avant tout un roman sur le corps, celui hors norme et débordant de la fille, celui mutilé du père et celui vieillissant de la mère. On est empoigné par la langue de Figueiredo, qui dit avec précision aussi bien la honte que la tendresse, le désir charnel que la solitude. Une réussite !

Cyprien Guicheteau, Librairie Millepages, été 2023

La Grosse, d’Isabela Figueiredo, un corps à la recherche de sa partie amputée

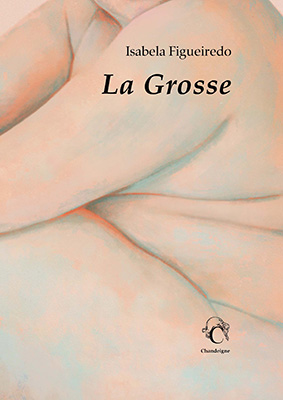

Les courbes généreuses d’un corps dessiné envahissent toute la couverture du roman d’Isabela Figueiredo, La Grosse, publié par les éditions Chandeigne en cette rentrée littéraire 2023. Un corps volumineux d’une lumineuse chair rosée qui laisse cependant transparaître un vert opalin qui rappelle, non sans raisons nous le verrons, la couleur de son précédent ouvrage, Carnet de mémoires coloniales, magistral texte où l’écrivaine racontait son enfance au Mozambique alors sous domination portugaise.

Mais le texte se présente cette fois comme un roman, une fiction, puisque l’héroïne n’est plus la petite Isabela du Carnet de mémoires coloniales, mais une femme adulte, Maria Luísa, qui nous confie dès « l’entrée » du livre, les deux grandes pertes qu’elle vient de subir. D’abord la perte d’une quarantaine de kilos grâce à une opération de l’estomac destinée à limiter sa capacité à ingérer des aliments, et la mort de sa mère, à laquelle l’autrice ( pas la narratrice !) a dédicacé La Grosse, hommage qui fait pendant à la dédicace au père du Carnet de mémoires coloniales. Et c’est effectivement dans la sphère la plus intime du personnage de Maria Luísa que nous pénétrons immédiatement pour tenter de comprendre, avec elle, comment sa vie et celle de ses parents, qui avaient débuté sous le soleil radieux du Mozambique, ont pu venir s’échouer dans le destin compliqué des retornadas, ces portugais de retour des colonies lors du rapatriement de 1975 après la révolution des Œillets et le changement de gouvernement.

Maria Luísa n’en finit pas et n’en finira peut-être jamais d’être la fille de ses parents. Elle habite désormais ce qui fût leur appartement, et son récit nous en propose une méthodique exploration pièce par pièce, un chapitre pour chacune, comme si c’était de ces lieux que sa parole pouvait surgir, qu’il fallait qu’elle y puise la force de nous raconter son histoire. Une histoire qui, identiquement à celle de l’écrivaine, débute à Lourenço Marques, nom colonial de l’actuelle capitale du Mozambique, Maputo, auprès d’un père et d’une mère colons. Totalement formatés par l’idéologie expansionniste alors dominante, ils n’arriveront jamais véritablement à se reconstruire après leur retour au Portugal, qui leur fit, comme aux autres rapatriés des grands empires, un accueil plus que tiède. La jeune adolescente est cependant revenue une dizaine d’années avant ses parents qui vont tenter, en vain, de sauver leurs possessions et leur avenir avant de comprendre (en fait pas vraiment !), qu’ils ne seront plus jamais de cet endroit, qu’il n’existe pas de place pour eux, tels qu’ils sont, au Mozambique. C’est durant cette période où elle est seule, livrée à elle-même et hébergée par la parenté, que va commencer la lente et ininterrompue dilatation du corps de Maria Luísa qui devient pour elle, mais aussi elle le sait, pour les autres, « la Grosse ».

Ce vocabulaire sans filtre, La Grosse, assez peu politiquement correct pourrait choquer un lecteur non averti. C’est pourtant le registre qu’avait aussi choisi Isabela Figueiredo dans le Carnet de mémoires coloniales, employant le terme « nègre » — à nouveau présent dans ce texte — parce qu’avec ce registre, ces mots interdits et lourdement chargés, elle est le mieux à même de restituer les significations profondes, les représentations sous-jacentes et la charge affective, que colons et ex-colons, ou ici les amis de la jeune rapatriée véhiculent quand ils les emploient. Difficile de ne pas voir dans ce que la narratrice qualifie de « second corps à trainer », dont elle a honte et qu’elle cache pour échapper au regard des autres, le poids du passé, l’absence des parents, tout autant que leur retour encombrant au bout de dix ans, car tout empreint des fantômes de sa vie antérieure. Nous le savons depuis la lecture du Carnet de mémoires coloniales, le lien qui unie l’enfant aux parents est un lien ambivalent, puissant, tel une corde de rappel qui l’empêchera de devenir adulte en leur présence. Elle ressent pour eux une sorte d’amour/haine qui lui fait adorer un père avec qui elle partage une complicité certaine mais dont elle abhorre les idées, positions et comportements ; qui lui fait vouloir tout à la fois la mort et le maintien en vie d’une mère qui n’est plus que le seul lien avec une existence partie en morceaux.

« Au déjeuner, j’évite la cantine d’où vient une odeur de nourriture véritable. J’achète des sandwiches avec de la confiture de tomate, au bar, et je les mâche avec voracité, puis je garde la monnaie pour acheter des timbres grâce auxquels je peux écrire aux parents, à la famille et à mes amis, me reliant ainsi à la partie amputée de moi-même.

Je dis que ma fringale de cette période est née dans mon estomac, au centre de moi-même, mais je ne saurai jamais vraiment d’où elle est venue. Je le comprimais, je lui donnais des coups de pied. C’était une douleur qui ne tuait pas, tout comme la nostalgie d’un proche qui est mort ».

─ Isabela Figueiredo, La Grosse

Car c’est dans les ruines que tous les trois vivent depuis que le mirage colonial s’est effondré : le mobilier ramené d’Afrique qu’envahissent les plantes tropicales, rend impossible toute régénération de l’existence pour les parents, et rapidement le père mourra. Maria Luísa, elle non plus, ne sera pas capable de reconstruire sa vie sur les ruines de ses premières expériences de femme ; sur celles de sa séparation avec David, le grand amour charnel de sa vie, ou sur celles de son amitié avec Tony, la complice des années studieuses. Père, mère et fille semblent tous les trois comme amputés d’une fonction vitale. Ils partagent en effet une totale incapacité à dépasser ce qui a été et qui n’est plus, c’est-à-dire à transformer du passé en souvenir, matériau qui sert si bien, pourtant, à tisser du présent. À ce titre la construction en miroir inversé des deux livres d’Isabela Figueiredo pose question. Le récit de fiction masque vraiment difficilement, ou ne cherche absolument pas à masquer, les éléments autobiographiques qui le constituent. Alors pourquoi ne pas avoir raconté cette seconde période, celle du retour et de la difficulté à se reconstruire du même point de vue du récit que celui du Carnet de mémoires coloniales ? Peut-être justement parce qu’après le retour au Portugal ce ne sont finalement que des vies de fiction qu’ils auront tous les trois, des vies factices, suspendues et à jamais improbables.

Rappelle-toi, Maria Luísa, rappelle-toi.

Toi aussi tu as été ça.

La Grosse, Isabela Figueiredo

Quand la mère de Maria Luísa (Isabela ?) meurt, la narratrice organise et décrit une scène tout à fait symbolique. Elle rassemble dans une chambre qu’elle dénomme, Empire (!), tout le mobilier du passé qui ne peut avoir de place dans sa vie, une fois seule. Mais ce n’est pas pour le détruire, non, c’est pour le donner à ceux qui en voudront, lui offrir un futur. Car si elle ne peut pas vivre dans ce qui incarne tout ce qu’elle a eu tant de mal à rejeter, cette société coloniale à laquelle elle a dû malgré elle, collaborer, elle ne peut pas non plus le faire disparaître. Elle doit lui donner une place ici, au Portugal, seul endroit où il peut y en avoir une pour ces vestiges, seul endroit où il aurait dû y en avoir une pour eux trois, si le passé n’avait pas été si lourd et asphyxiant.

« Je garde quelques statues probablement sculptées par des noirs affamés en échange d’escudos d’outre-mer ou de méticals. Je songe, « rappelle-toi, Maria Luísa, rappelle-toi. Toi aussi tu as été ça ». Je garde quelques petites œuvres. Je garde ce qui peut être utile et ce qui me relie à ce qui s’est perdu, ce manque qui sera près de moi au moment où je retrouverai papa et maman et où nous pourrons enfin nous pardonner entre de doux baisers et de fortes étreintes. »

─ Isabela Figueiredo, La Grosse

Avec La Grosse, qu’il faut considérer comme le second volet d’un diptyque et donc découvrir en lisant ou relisant le Carnet de mémoires coloniales, Isabela Figueiredo éclaire d’une lumière crépusculaire un passé douloureux et encore peu raconté, l’histoire des retornadas. Une histoire complexe, celle de ceux qui ont participé, ici comme ailleurs en Europe, à la grande erreur collective de l’aventure coloniale, emportant dans leur échec une génération un peu oubliée, partagée entre la honte et l’amour de leurs parents.

Cécile Douyère-Corallo – Addict Culture – 31 août 2023

Retrouvez l’article sur le site d’Addict Culture

La Grosse d’Isabela Figueiredo, d’élevé à amputé. L’histoire d’un corps.

Phénomène éditorial au Portugal, A Gorda, roman d’Isabela Figueiredo (Maputo, 1963), est sorti la semaine dernière dans les librairies françaises.

La Grosse (traduit par João Viegas) succède à Carnet de mémoires coloniales, également publié aux éditions Chandeigne et qui a valu à l’auteur le Prix des Lecteurs dans le cadre du Festival européen de littérature de Cognac, qui a mis à l’honneur la littérature portugaise en 2022.

Dans La Grosse, l’auteur revient sur la période de la décolonisation et les traumatismes qu’elle a provoquée. Maria Luísa, une jeune fille née au Mozambique qui, à l’adolescence, est envoyée par ses parents au Portugal en 1975, juste après l’indépendance, est au centre de l’intrigue. Ses parents sont arrivés à Lourenço Marques en 1952, faisant partie de la vague de colons blancs encouragés à partir par l’État fasciste désespéré de Salazar, qui voyait dans l’augmentation du nombre de colons européens un outil infaillible pour préserver un empire colonial en décrépitude. Cette coïncidence entre la vie du personnage et celle de l’auteur fera immédiatement penser à un roman d’inspiration autobiographique.

Maria Luísa est une retornada qui s’installe sur la rive sud, dans la maison de sa tante Maria da Luz à Cova da Piedade, peut-être la ville portugaise qui mérite le trophée du nom le plus triste. Maria Luísa est une jeune fille intelligente, vivante et cosmopolite qui, à contrecœur, va vivre dans la grisaille de l’ancienne métropole et dans une école de Lourinhã, des réalités si différentes de l’exubérance du Mozambique. Cependant, ces circonstances ne sont pas le trait principal de la personnalité de Maria Luísa. La caractéristique qui la domine (et l’opprime) est physique et aura un impact profond sur sa personnalité. Maria Luisa est grosse. Grosse avec une majuscule, car son obésité aura un poids énorme, au sens propre comme au sens figuré, dans sa construction de femme adulte.

L’intrigue, racontée par la protagoniste elle-même, se débat avec une chronologie qui saute d’une époque à l’autre, des années 1970 et 1980 à 2014, l’année où Maria Luísa a perdu sa mère (« La mort de maman a été un soulagement ») et a subi une gastrectomie qui lui a fait perdre quarante kilos. « Quarante kilos, c’est énorme. C’est le poids que j’ai perdu après la gastrectomie : c’était un second corps que je transportais avec moi. Ou plutôt que je traînais ». La protagoniste a été opérée de l’estomac, mais elle n’a pas été lobotomisée, car elle a gardé la même personnalité : « Je pense encore comme une grosse. Je serai toujours une grosse.» Maria Luísa sera toujours grosse, même si elle ne l’est pas : « Après la gastrectomie, je suis devenue pas mal ! »

En tant que résidente au Portugal, Isabela Figueiredo en profite pour décrire les « Temps de la Grande Régression » qu’elle vivait au moment de l’écriture de ce roman, où l’on retrouve des noms et des termes presque oubliés par ceux qui ne vivent plus au Portugal, tels que Passos Coelho, Troïka, coupes budgétaires ou émigration forcée. Des années de crise qui marqueront inévitablement la littérature lusophone, tout comme la Grande Dépression a marqué la littérature américaine ou la pandémie la littérature mondiale.

Avec une écriture brute et sans filtre, Isabela Figueiredo emmène le lecteur à la découverte d’une femme traumatisée par des décennies d’insultes et de discriminations et pointe du doigt la dictature de l’image et du corps (soi-disant) parfait qui conduit des millions d’hommes et de femmes à la dépression et au dégoût de soi.

Nuno Gomes Garcia – Lusojornal – 4 septembre 2023

Traduit du portugais : éditions Chandeigne

Retrouvez l’article sur le site du Lusojornal > ici <

Une enfance dans le monde colonial : identité blanche en Afrique noire

Entretien avec Isabela FIGUEIREDO

Propos recueillis par Isabelle FLAMBEAUX et Patrick CHAPELLE

Avec Carnet de mémoires coloniales et La Grosse, Isabela Figueiredo, enseignante et journaliste, s’est imposée d’emblée comme l’une des écrivaines majeures de la littérature lusophone.

Isabelle Flambeaux, Patrick Chapelle : Carnet de mémoires coloniales est un récit autobiographique sorti au Portugal en 2009, et dans sa traduction française aux éditions Chandeigne en 2021. Il relate la vie de la petite fille que vous étiez alors à Lourenço Marques, nom donné par le colonisateur portugais à l’actuelle capitale du Mozambique, Maputo. Dans cette œuvre, vous levez en partie le voile qui recouvre l’intimité de la vie coloniale, une face cachée et peu explorée par la littérature contemporaine et post-coloniale. Aviez-vous conscience, en l’écrivant, de proposer une telle rupture ? Aujourd’hui, quelques années après la publication, pensez-vous avoir ouvert une nouvelle voie littéraire ?

Isabela Figueiredo : J’étais tout à fait consciente que j’écrivais sur un sujet tabou au Portugal sur lequel encore aucun auteur portugais ne s’était aventuré si frontalement. La guerre coloniale avait déjà été traitée par de grands auteurs très connus internationalement comme António Lobo Antunes et Lídia Jorge. Des allusions claires à un système d’exclusion raciale dans les colonies apparaissaient dans leurs œuvres mais cela appartenait au domaine de la littérature fictionnelle. Aucun auteur n’avait encore écrit à la première personne. Personne n’avait encore assumé une voix venant de l’intérieur du système colonial, une voix qui a entendu, vu et senti à la première personne. Quelqu’un qui n’est pas seulement un témoin mais qui est coupable jusqu’à un certain point. J’avais la certitude que j’étais en train d’ouvrir une porte sur un territoire encore inexploré. Je savais qu’il était absolument nécessaire de le faire mais je ne savais pas quelles seraient les conséquences à long terme. Je n’ai pas perçu tout de suite que Carnet de mémoires coloniales deviendrait une source historiographique, ce que, je crois, il est à présent. C’est intéressant de pouvoir comprendre aujourd’hui que certains des gestes qui contribuent à l’écriture de l’histoire dépendent de voix inattendues comme la mienne, presque un peu ingénues mais animées par une grande passion, une force et une urgence de vérité et de justice.

Comment le livre a-t-il été reçu au Portugal, dont on entend dire fréquemment que la politique et la pratique coloniales furent plutôt débonnaires au regard des impérialismes français ou britannique ? Pourriez-vous évoquer la révolution des Œillets : celle-ci n’aurait-elle pas favorisé l’occultation du passé colonial ?

La révolution des Œillets a été fortement instiguée par la guerre coloniale. Elle a condamné sévèrement le colonialisme et les colonialistes. C’est pour cette raison que la narratrice de Carnet de mémoires coloniales affirme ne pas avoir été bien accueillie au Portugal. Ceux qui arrivaient d’Afrique étaient tout de suite vus comme coupables des actes coloniaux. Insultés et brutalisés. Ils répondaient alors de la même manière. Ils n’étaient pas tous directement coupables mais de façon indirecte oui, ils l’étaient. Dans la mesure où qui n’a pas été agent du colonialisme a été tout du moins complice. C’est pour cela que la jeune fille que j’ai été s’est tue. C’est pour cela aussi que cette jeune fille n’a pas transmis le message de son père, qui correspondait aussi à une vérité. Il existait beaucoup de vérités et elle n’avait pas la possibilité de les montrer. C’était un jeu politique violent et beaucoup trop complexe. Ce n’était pas à moi de le jouer. Je ne pouvais que l’observer. Je savais qu’il existait des vérités, des mensonges et des injustices pratiqués des deux côtés. Je me réfère à la colonisation mais aussi à la décolonisation qui a entraîné des vengeances violentes de la part des Africains. Des massacres pareils à ceux que les colons ont commis. Mais cela ne peut pas se dire. C’est politiquement incorrect. Mais j’ai assisté à cela. Je l’ai gardé en moi. J’attendais une opportunité qui devait arriver. Lorsque j’aurais les moyens, une voix. Un espace de parole. La fille d’un colon en a un aussi. J’étais une jeune fille parfaitement normale, qui avait une histoire, qui devait la raconter pour pouvoir vivre en paix avec sa conscience. Simplement cela.

La révolution des Œillets n’a pas du tout occulté le passé colonial et elle était inévitable. Si elle n’avait pas eu lieu en 1974, elle aurait eu lieu en 1975. Si cela n’avait pas eu lieu en avril, elle aurait eu lieu en décembre. La dictature n’était plus viable. Dans les années 70, la société portugaise avait atteint un point de non-retour qui exigeait un changement. Au-delà d’un Portugal rural et profondément analphabète, en retard, misérable et affamé, il existait une classe moyenne urbaine, bourgeoise et scolarisée, qui se cultivait politiquement, clandestinement. Il y avait des jeunes qui fuyaient vers la France pour échapper au service militaire dans les territoires d’outre-mer et il y en avait des milliers d’autres en chemin pour les guerres coloniales en Guinée-Bissau, en Angola ou au Mozambique, où ils allaient mourir. Cela a mis le régime portugais sous une énorme pression sociale et militaire qui a débouché sur la révolution des Œillets. Expliquer cela n’est pas facile, même au Portugal. Il s’agit de l’histoire récente. Les personnes sont encore vivantes.

Les échos socialistes de la révolution des Œillets commencent à se diluer dès la fin 1975. Avec l’élection du premier président de la République Ramalho Eanes au printemps 1976, le pays a abordé une nouvelle phase qui le préparait à son entrée dans l’Union européenne. Le discours révolutionnaire d’avril a commencé à être oublié. Les Portugais voulaient être européens, ils voulaient dépasser le stigmate du retard. Une partie de notre histoire coloniale n’a jamais vraiment cessé d’être valorisée. Non seulement parce qu’elle a été déterminante dans la façon dont la société occidentale a évolué ; mais aussi parce qu’elle a contribué à l’auto-estime des Portugais : je parle de la période communément désignée comme celle des « grandes découvertes », qui correspond à la division du monde en deux qu’entérine le traité de Tordesilhas. Les Portugais ont en effet été des pionniers dans la découverte de routes maritimes ultramarines et le récit de cette époque a toujours été valorisé dans nos programmes scolaires. Le message qui consiste à nous décrire comme des pionniers extraordinairement inventifs et courageux a toujours plu au discours officiel et aux masses. Je ne crois pas que les livres d’histoire du Portugal aient beaucoup changé au sujet de la question des « grandes découvertes ». Je pense que le discours colonial sur la relation amicale entre les colons et les colonisés se maintient intact. Il est devenu banal, officiel et dominant, comme un quelconque message stéréotypé accepté par ses pairs.

Lorsque Carnet de mémoires coloniales est sorti au Portugal, en 2009, il a été, évidemment, l’objet de critique et d’opposition par la voix populaire. Les commentaires de lecteurs de journaux en ligne étaient très défavorables et agressifs. Les personnes se sont senties offensées. J’avais tout à fait conscience de ce que j’avais écrit. Ce n’était pas seulement ma vérité. C’était la vérité. Mon récit a rapidement été validé par les historiens, par les penseurs et par les autres voix qui m’attendaient.

Dès les premières pages du Carnet, le lecteur est percuté par la langue et par les mots choisis pour dire le quotidien des colons et des Africains, et les rapports d’oppression des premiers sur les seconds. Une langue crue, charnelle, une « langue de l’excès » comme le dit Annie Ernaux à propos de sa propre écriture : qu’est-ce qui guide ce choix stylistique ?

Pourquoi mon style est mon style ? Pourquoi est-ce que je conçois l’expression artistique d’une façon si crue, si brute ? Peut-être que cela a à voir avec mon caractère. Je suis une personne très franche et très directe. Je vis avec intensité. Je ressens avec intensité. Ma plongée dans l’art suit ce penchant et j’ai peut-être été influencée par cela. J’ai probablement sublimé cette influence dans mon style et elle s’y reflète de façon excessive. Dans cet impact et dans ce choc. Dans Carnet de mémoires coloniales je ne dirais pas que j’ai vraiment choisi les mots. Ils se sont imposés. Ce que je voulais écrire était si brutal qu’il n’existait pas d’autres mots sinon les plus cruels. Parce que la réalité était cruelle, brutale.

Cela n’a pas été un choix, cela a été une injonction narrative. Je comprends que cela puisse intéresser le lecteur ou une personne étudiant la littérature mais personnellement je ne veux pas découvrir pourquoi j’écris de façon crue. Je préfère que ce qui me pousse à écrire d’une certaine façon demeure un secret pour moi. Cette innocence est importante en tant qu’artiste. Je veux demeurer une autrice de pierre, de feu et de tempête sans besoin de savoir pourquoi. Les raisons ne sont pas importantes, ce qui compte c’est l’art. L’art, c’est le diamant.

La structure du récit, également, est particulière : vous faites le choix d’une vision kaléidoscopique, dans laquelle les scènes se succèdent sans transition, presque brutalement, comme des îlots de mémoire qui remonteraient soudainement du passé. Comment avez-vous travaillé à la rédaction du récit ? Quel rôle aussi donnez-vous aux quelques photographies en noir et blanc qui le jalonnent, et dont seule celle qui clôt le récit porte un titre : « Lourenço Marques, 1960 » ?

La mémoire est kaléidoscopique. La mienne l’est. Elle est faite de pop-ups. Parfois, je me souviens de scènes qui auraient dû être dans Carnet de mémoires coloniales mais que j’ai oubliées. Quelque chose arrive dans la vie et je me dis que cela aurait sa place dans Carnet de mémoires coloniales. La structure du livre est celle de ma mémoire telle qu’elle a surgi. Je suppose qu’elle est très liée à tous les stimuli que l’on reçoit chaque jour.

Imaginez que je sois dans un jardin à contempler des fleurs. Il est normal que je me souvienne tout de suite des fleurs les plus communes du Mozambique et de celles que ma mère plantait. Le Carnet, en partie parce qu’il a été écrit des années après les événements, ne pouvait pas suivre une structure chronologique. Je me suis efforcée d’organiser chaque chapitre en accord avec l’âge que je pensais avoir lorsque tout cela est arrivé. J’ai écrit tous les chapitres entre 2008 et 2009 dans un processus de décongélation de mémoires gardées, de mémoires en attente. Ces mémoires étaient comme des courts-métrages archivés en moi. Je n’avais parlé de ce sujet à personne. Seulement à ma psychanalyste mais pas comme cela et pas de tout. J’ai transformé ces courts-métrages en texte en utilisant le langage qui les servirait le mieux possible. Ensuite seulement, j’ai organisé les chapitres.

Les photos dans le livre ont toutes été prises par mon père. Toutes. Elles ont une grande force pour moi. C’est son regard sélectionné rien que pour moi. C’est un livre dans lequel je trahis mon père, je l’expose et simultanément j’utilise ses photos pour montrer ce qu’il a toujours nié. Aujourd’hui je crois qu’il s’agit d’une double vengeance, un mot que je n’aime pas utiliser, encore moins quand il s’agit de mon père. Est-ce que j’ai voulu me venger de lui ? Oui. Au moment où j’ai publié le livre je pensais qu’il était important d’en faire un témoin crédible. Et de le jeter aux loups. J’ai compris ensuite que les loups étaient en train de dévorer un père que j’aimais et j’ai ressenti le besoin de le protéger. Cette jeune fille a existé, ce n’était pas une fiction. Ce monde-là a existé. Ce père-là. La date sur la dernière photo tente d’offrir au lecteur un référent temporel. Mon père a été au Mozambique à la fin des années 50, je ne sais pas exactement quand. Mais cette photo a été prise avant ma naissance, car elle a été envoyée à ma famille au Portugal au moment où ma mère n’était pas encore partie en Afrique, où elle a rejoint mon père ensuite, et où j’ai été conçue.

Mon père a acheté un appareil photo lorsqu’il est arrivé en Afrique et a commencé à prendre des photos pour en envoyer à sa famille. C’est une photo de cette époque. Je la situerais en 1960 parce que ma mère est arrivée en 1961 et à partir de cette date, elle apparaît pratiquement sur toutes les photographies. C’est une date fictive mais de référence.

Au-delà de cette déstructuration apparente, la logique du récit s’appuie sur la dynamique de la relation père-fille, où la figure de la mère (une bonne épouse ?) est singulièrement absente. De votre père omniprésent, en revanche, vous dressez un portrait ambivalent : d’un côté, un colon raciste, brutal et, dirait-on aujourd’hui, sexiste, insupportable à sa fille ; de l’autre, un père adulé et progressiste, quasi féministe lorsqu’il souhaite avant tout qu’elle fasse des études supérieures pour devenir une femme indépendante. « Tu dois être maîtresse de ta vie. Tu dois être libre. » Comment expliquez-vous une attitude d’apparence aussi paradoxale ?

Ma mère était une bonne épouse et une bonne mère. Elle a joué le rôle que l’on attendait d’une femme à cette époque. Elle n’a jamais eu le caractère profondément lyrique de mon père. Ma mère avait un profil très sage et attendu. Elle ressemblait à la reine d’Angleterre. Toujours très correcte, très religieuse, très immaculée. Mon père n’était pas comme cela. C’était un grand personnage excentrique et fascinant. On l’aimait ou on le détestait rapidement, sans demi-mesure. La manière dont je l’ai décrit correspond exactement au type d’homme qu’il était : raciste, nerveux, violent, un homme fruit d’un régime fasciste, formaté par ce dernier, défenseur de cette idéologie ; d’un autre côté, c’était un individu généreux, avec de bonnes intentions, parfaitement capable de distinguer le bien et le mal, avec un grand sens de l’humour et intelligent. Mon père arrivait à faire rire ma mère. Et cela n’était pas facile. Je ne sais pas vraiment comment expliquer sa personnalité. Je pense que son respect pour les femmes vient du fait qu’il avait perdu son père très tôt et qu’il a été élevé par sa mère et sa grand-mère dans une ville assez importante, à cent kilomètres de Lisbonne. À Caldas da Rainha. Il a grandi en surmontant beaucoup de difficultés financières. Celles que rencontraient les femmes était un sujet pris très au sérieux par mon père. Il a toujours été solidaire avec les femmes. Il savait que leur vie était difficile. Il ne m’en a jamais parlé mais ma mère m’a dit qu’il avait sûrement souffert de la faim, et marché pieds nus longtemps. Il a peut-être eu honte de me le raconter. Ce qu’il me disait, c’est que les propriétaires de la ferme à côté de Caldas da Rainha le surveillaient tout le temps pour tenter de le prendre en flagrant délit de vol de fruits. Il volait donc des fruits pour manger.

Il a été à l’école jusqu’en CM1, et ensuite il est allé travailler dans une imprimerie, dans une fabrique de tonneaux de vin, puis dans une entreprise de transport jusqu’à ce qu’il soit envoyé à l’armée où il a étudié un peu plus, suffisamment pour devenir electricista montador. Je ne sais pas ce que serait l’équivalent en français mais en portugais un electricista montador [monteur électricien] est la personne qui conçoit toutes les installations électriques d’un bâtiment. C’est ce qu’il faisait au Mozambique.

Je serais très hypocrite si je n’admettais pas le côté lumineux de mon père. Et l’amour que j’avais et que j’ai pour cette personne. Je ne ressens pas d’amour pour le raciste ou le fasciste, mais du féministe qui m’emmenait au cinéma et me racontait des histoires édifiantes, oui. Cet homme a existé. Au-delà du raciste. Ambivalent et paradoxal. Je pense que la vie des personnes n’est jamais linéaire. Elle l’est rarement. La vie est un paradoxe.

À plusieurs reprises dans l’œuvre, la comparaison est explicite entre l’appropriation de la terre d’Afrique et celle du corps des femmes africaines, ces « négresses » que l’on prend en tout état de droit, qui avaient « la chatte large, […] les nichons pendants [et qui] gémissaient forts, parce qu’elles aimaient ça, les chiennes. » On pense volontiers ici au regard exotique et aux fantasmes véhiculés en Occident quant aux corps des colonisé.es, tels qu’un ouvrage comme Sexe, race et colonies en a récemment proposé l’analyse. Pensez-vous que votre œuvre peut contribuer à libérer le discours, en reconnaissant précisément l’asservissement sexuel des Africaines comme l’un des crimes du colonialisme ? Auriez-vous été aussi sensible à l’aspect sexuel et prédateur du colonialisme si vous aviez été un jeune garçon à l’époque ?

Mon œuvre a contribué à libérer la parole. Je pense qu’elle a initié une période au Portugal et peut-être même en Europe. Si j’avais été un garçon il y aurait eu moins d’obstacles dans ma vie mais mon âme aurait été la même. Le genre n’altère pas l’âme. Homme ou femme, je sentirais et j’agirais de la même façon. Je pense qu’il est impossible d’ignorer Carnet de mémoires coloniales pour écrire une histoire du colonialisme. Mais l’objectif ne peut plus être la vengeance. La réparation, oui. La vengeance, non. C’est terminé. C’est assez. Les Européens ont abusé des femmes et des hommes africains, ils les ont maltraités, les ont dévalorisés. Le pouvoir charrie la perversité. Ce temps est terminé.

Comme en miroir de cette vision bestialisée de la sexualité, se dessine au fur et à mesure du récit votre propre découverte de la sexualité, une initiation au charnel et à l’érotique des corps. La masturbation, l’arrivée des règles, les scènes du « jouer à baiser »… autant de passages qui inscrivent la sexualité comme une dimension prégnante du texte : pourquoi une telle insistance ?

L’art ne se régit pas par les modèles de la vie sociale ordinaire. C’est un autre monde. L’art, pour moi, se révèle dans les détails intimes. Dans ce qui se cache. Dans ce qui ne se dit pas. Dans ce qui passe silencieusement. Dans ce qu’on ne remarque pas. Dans le tabou. Des éclats de révélations qui correspondent à la mise à nu de blessures existentielles créées par les relations sociales mais néanmoins non désirées, niées et cachées par ces dernières. Cela m’intéresse. Si l’art ne fait pas son travail dans ce domaine, reste la psychanalyse. Il est préférable qu’ils avancent ensemble.

Faire surgir tout ce monde d’interdits, l’interroger, cela correspond au projet et à l’obsession des personnes qui comme moi évoluent dans le monde de l’art. Pourquoi les menstruations, la masturbation et les premières expériences sexuelles sont-elles indésirables ? Parce que l’Église condamne cela ? Le bon goût ? Qu’est-ce que le bon goût ? Qui l’a établi et sur quelles bases ? Une autrice travaille pour l’humanité, pas pour l’Église ni pour les convenances sociales. Une autrice de mon espèce, et j’utilise ce mot délibérément, insiste précisément sur les aspects les moins confortables. Je les jette à la figure de tous. S’ils sont inconfortables, c’est qu’ils ont besoin d’être traités, d’être travaillés. Je ne vis pas dans le tabou.

Un chapitre central du Carnet raconte une autre découverte, celle de la lecture par la petite Isabela : « Je pris possession de l’outil qui me servirait à creuser le chemin de ma liberté. » Plus loin dans le récit, au moment où l’Indépendance et l’arrivée au pouvoir du FRELIMO vous contraignent à quitter le Mozambique pour retourner au Portugal, vous citez votre père qui vous exhorte à la narration : « Tu vas leur raconter ce qu’ils nous ont fait. La vérité. Tu leur diras. », tout en étant consciente que cette « vérité » n’est pas nécessairement la vôtre. « Ce qu’il voulait que je raconte n’était qu’une partie d’un tout gigantesque. » Peut-on considérer cette opposition initiale comme le dilemme fondamental qui vous aura par la suite conduite à l’écriture ?

Par ailleurs, est-ce la raison pour laquelle vous préférez clore votre récit sur l’invitation au silence exprimé au travers du poème de Manuel António Pina, dans lequel on lit :

« […] Celui qui parle de ces choses et d’en parler s’échappe vers le pur oubli hors de son esprit et de lui. » ?

Oui, c’est un dilemme fondamental. Je vivais avec lui avant d’apprendre à lire. Le discours colonial était incohérent, plein de préjugés. Un enfant pose des questions gênantes et a l’intuition de tout cela, même en ayant peu de références. Quand j’étais enfant, à partir de mes sept ans, j’avais quelques moments de liberté lors desquels il m’était permis de me promener seule et de m’approcher des maisons des Africains. En plus de cela, je passais beaucoup de temps dans les lieux où se trouvaient les employés de mon père, parce qu’il m’emmenait dans les bâtiments qui étaient en cours de raccordement électrique, c’étaient des espaces gigantesques. Des immeubles avec beaucoup d’étages. J’attendais mon père à un des étages en regardant les hommes travailler et interagir avec lui. Ou alors mon père restait à un niveau et je parcourais l’immeuble entier. J’étais très curieuse et je profitais de tous les moments de liberté pour satisfaire ma curiosité sur ces « personnes qui n’étaient pas comme nous ».

Ma sensibilité me démontrait que ces personnes étaient exactement comme moi. Leurs yeux, leurs sourires, la façon dont ils parlaient me mettaient en confiance. J’aimais les entendre échanger dans leur langue, observer la façon dont ils allumaient le feu sur lequel ils cuisinaient, réchauffaient leur nourriture, comment ils faisaient leur boisson, comment était l’espace qu’ils habitaient. Je n’ai jamais été mal reçue. « Les personnes qui n’étaient pas comme nous » me souriaient, jouaient avec moi et m’offraient même à manger. Les employés de mon père étaient amicaux et je pense qu’une empathie secrète s’est créée entre nous. Une alliance apolitique.

Il faut avoir cela bien en tête : je ne savais rien de la politique. Ma relation d’enfance avec le monde des Africains, dont je sais qu’il n’était pas le mien, était une relation de curiosité et de fascination. Et oui, effectivement, je voulais marcher pieds nus comme eux, revêtir une capulana comme les femmes africaines et faire exactement ce qu’ils faisaient, comme ils le faisaient. Bien qu’ils soient exploités, il y avait aussi une grande liberté dans la vie des Africains qui vivaient matériellement avec très peu mais qui transpiraient la joie de vivre et interagissaient sans complications. Je pense que cela m’attirait. Et cela est attirant. Cette façon si naturelle d’exister. Mais, bien entendu, même enfant cette duplicité existentielle était inconfortable, provoquait un sentiment d’étrangeté. J’étais blanche et blonde. Quel bestiole bizarre étais-je ? Les enfants allaient à la dérive sur le flot de la construction sociale des adultes et à cette période nous avions peur de demander. Mes questions n’étaient pas bien reçues.

Quand j’ai commencé à lire, j’ai compris que je n’étais pas seule. Ma sensibilité avait des frères jumeaux. Je trouvais dans les livres des explications sur des choses que je ne comprenais pas et qui ne m’étaient pas expliquées. La littérature était un entrepôt d’actions et d’émotions, de pensées d’une diversité infinie. Siroter différentes perceptions du monde à travers la littérature est un apprentissage indirect qui mène à une révélation et à une prise de conscience progressive. Lire est devenu addictif. Petit à petit, la conscience du monde que la lecture m’apportait me faisait devenir lentement antagoniste de mon père et du monde colonial. Je ne cherchais pas cela. Je ne savais pas dans quel monde j’étais et j’ai compris avec les livres. En ce qui concerne la vie des Africains, les valeurs auxquelles je m’identifiais n’étaient pas celles de mon père. Lorsque j’ai commencé réellement à me politiser, vers mes 10, 11 ans, je ne me suis plus retrouvée idéologiquement avec mon père. C’est pour cela que j’ai bien accueilli le 25 avril et la décolonisation. C’était l’ordre naturel des choses. Tout était nouveau pour moi.

Je ne sais pas si le dilemme m’a amené à l’écriture. Vraiment, je ne sais pas. Qu’ont fait les autres qui ont ressenti la même chose que moi mais qui n’écrivent pas ? Je pense que l’écriture est quelque chose que je devais faire, peu importe le contexte auquel j’appartenais. Mais c’est vrai qu’à travers elle j’ai pu me purger, me reconstruire et guérir dans la mesure où cette guérison est possible. Elle ne l’est pas complètement.

Je n’interprète pas le poème de Pinto comme une invitation au silence. Il parle de l’écriture comme lieu de sublimation. Ce silence est sublimation. Et tout l’est, parce que tout se transforme, tout change.

Votre œuvre questionne l’identité de ceux qui ont vécu l’Afrique sans jamais être Africains. Pour vous définir dans cette « Afrique blanche », vous choisissez l’expression qui en prend le contre-pied : « une petite colon nègre ». Cet oxymore fait-il aujourd’hui encore partie de votre identité ? Pensez-vous, comme le suggère Léonora Miano dans sa préface à l’édition française du Carnet, que la blanchité est l’autre versant de la question raciale, qu’il faut désormais explorer ?

Tous les jours je me vis comme cet oxymore. Avec l’âge cela s’est aggravé. Dans le passé je me voyais seulement comme une fille née en Afrique, avec une culture légèrement différente de celle des Portugais européens, mais néanmoins Portugaise. Une Portugaise plus tropicale, disons. Une Portugaise noire ou un peu noire. Je détonnais avec le Portugal, mais il existait un territoire auquel j’appartenais, et dans celui-ci, oui, je m’insérais parfaitement. C’était cela mon véritable territoire, celui où ma part noire qui me manquait au Portugal était restée. Le problème est que cette part noire ne se trouve dans aucun lieu géographique. Elle se trouve peut-être dans la façon dont je vis, la façon avec laquelle je fais face et je traverse la réalité ? Une blanche-noire camouflée. Pas le contraire : une noire un peu blanche, ce qui existe aussi. D’un autre côté, cette blanche-noire est aussi un produit colonial impur, indirect, pas assumé, mais malgré tout maculé par le colonialisme. Une blanche-noire maculée par le colonialisme. Qu’est-ce que cela signifie ? Quel type d’identité est-ce ? Il y a des choses pour lesquelles je n’ai pas de réponse. Peut-être que certains en ont. C’est plus simple de comprendre de l’extérieur.

Je sais qu’il y a d’autres personnes comme moi et, lorsque nous nous rencontrons, si nous sentons une proximité, nous parlons de cette inquiétude et de cette incomplétude qui nous accompagne. Les identités comme la mienne sont nombreuses, un peu marginales, solitaires, déterritorialisées, un peu perdues et sans aucun doute incomprises et indésirées.

Si je pense que ma blancheur-noire maculée de colonialisme mérite d’être étudiée ? Oui, un jour quelqu’un devra s’y coller. Je pense qu’il est important d’étudier la façon dont les retornados des ex-colonies se sont intégrés à la société portugaise, et comment ils ont contribué au développement du pays que nous avons aujourd’hui. C’est curieux et très intéressant, parce que dans les années 70, en arrivant en métropole, le contexte politique était très hostile envers les personnes qui venaient d’Afrique. Nous étions indésirés. On nous traitait mal et nous réagissions mal. Cause et conséquence. Pour cette raison, cela est devenu naturel de choisir le silence pendant des dizaines d’années. Dire quoi et à qui ? Lorsque nous sommes dans l’œil du cyclone nous devons tout faire pour survivre. Parler peut attendre. Il convient de parler au bon moment. Lorsque cela devient possible. Pour moi, cela a été possible à la mort de mon père en 2001. À ce moment le dilemme s’est atténué. Oui, oui, des personnes comme mon père et sa fille méritent l’attention des sciences sociales.

Votre père dit que vous n’étiez ni pauvres ni riches, mais « modestes ». Au fil des pages, ce dernier terme renvoie clairement à un statut de petits bourgeois aisés, nettement supérieur à ce que ces colons « modestes » auraient pu espérer au Portugal, qu’ils avaient précisément déserté – et ils ne s’en cachaient pas – pour fuir sa misère. En comparaison avec l’Algérie, où une partie des pieds-noirs vivait plutôt chichement sans se démarquer de la situation qui leur aurait été réservée en métropole, on a le sentiment qu’il n’y avait pas de « petit peuple blanc » à proprement parler au Mozambique, mais seulement des « patrons ». Cette vision vous semble-t-elle exacte ?

Non. La réalité coloniale était très diverse pour les Portugais blancs. Beaucoup étaient seulement des employés et n’avaient rien à voir avec des patrons. Ils travaillaient aux côtés d’employés appartenant à d’autres ethnies, notamment des Noirs assimilés, des Indiens, des Chinois. Dans le cas de mon père et d’autres personnes qui ont construit la ville de Lourenço Marques, il s’agissait clairement d’une petite bourgeoisie qui avait fui une vie difficile et pauvre au Portugal. Mais les machambeiros, les agriculteurs, ou les cantineiros, les épiciers, par exemple, qui habitaient en dehors de la ville, étaient des personnes qui continuaient à vivre modestement bien qu’ils aient du personnel africain et du pouvoir. Beaucoup se mariaient ou se mettaient en couple avec des femmes noires et avaient des enfants. Je connais des cas de machambeiros qui ont rejoint le Portugal avec leur femme africaine et leurs enfants, et qui ont refait leur vie. Ce n’était pas des gens fortunés.

Les Portugais qui détenaient beaucoup de capital au Mozambique le détenaient déjà au Portugal. Ils étaient peu nombreux. Ils avaient investi au Mozambique mais c’étaient des capitalistes portugais. La majeure partie du contingent de colons était constituée de personnes qui travaillaient comme patrons ou comme salariés et qui avaient quelques économies, comme mon père. Mais peu d’économies. Des clopinettes. Le fait que mon père ne soit pas riche explique son refus de retourner au Portugal. Il savait que la vie en métropole était très dure et il ne voulait pas recommencer à zéro. Il ne voulait pas revenir sans rien au pays qu’il avait quitté. Mon père est revenu au Portugal seulement 10 ans après que je suis partie, le temps de rassembler l’argent nécessaire pour acheter une maison. Et non, nous n’avions pas une vie aisée.

Aujourd’hui, lorsque je me retourne vers le passé, je pense que nous avions une vie frugale. Mais pour moi cette frugalité était d’une énorme richesse. J’ai toujours senti que j’avais tout. Et d’une certaine manière c’était le cas, car j’avais l’amour de mes parents, un territoire plein d’arbres remplis de mangues, de papayes et de noix de cajou qui poussaient librement et abondamment. Le climat paisible, l’océan, le soleil, la terre. Cela a été une enfance immatériellement riche.

On est très intrigué par ce voisin noir avec lequel sympathise votre père et qui a « construit en toute légalité sa maison dans un quartier plutôt habité par les Blancs. » On est loin des régimes d’apartheid d’Afrique du Sud et de Rhodésie de la même époque… Finalement, il y avait bien aussi au Mozambique une petite-bourgeoisie noire. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

L’apartheid tel qu’il a été mis en place en Afrique du Sud n’était pas celui du Mozambique. Les personnes noires pouvaient accéder légalement au monde auquel les Blancs avaient accès. L’accès à cette bourgeoisie de peau plus foncée dépendait de la fréquentation de l’école, ce qui était très difficile pour la plupart des Africains qui vivaient de la terre ou du travail offert par un patron blanc comme mon père. Cela n’était pas impossible d’y accéder mais il y avait beaucoup, beaucoup d’obstacles.

Le voisin sympathique qui a construit sa maison à côté de la nôtre – nous avions beaucoup de voisins noirs – l’avait achetée lors de la même enchère que mes parents. Il y avait, par exemple, une bourgeoisie noire de fonctionnaires publics. Des hommes et des femmes noires, des métisses, qui vivaient mélangés aux Blancs. Ceux-là avaient un autre statut. Une grande partie de cette bourgeoisie noire a rejoint le Portugal et s’y trouve encore. Il y a aussi un grand nombre d’Indiens qui sont partis du Mozambique pour le Portugal.

La dernière partie du Carnet relate le retour au Portugal, un pays qui n’est alors pas le vôtre. Vous êtes une « retornada », une exilée dans votre propre pays. On pense à la phrase de Sartre à propos des poètes nègres de sa génération : « La chance inouïe de la poésie noire, c’est que les soucis de l’indigène colonisé trouvent des symboles évidents et grandioses qu’il suffit d’approfondir et de méditer sans cesse : l’exil, l’esclavage, le couple Afrique-Europe et la grande division manichéiste du monde en noir et blanc. Cet exil ancestral des corps figure l’autre exil : l’âme noire est une Afrique dont le nègre est exilé au milieu des froids buildings, de la culture et de la technique blanches ». Vous sentez-vous « l’âme noire », dans le sens où la décrit Sartre ?

Voici ce que je pense aujourd’hui à ce sujet : je suis celle qui regarde du dehors, qui observe les manifestations de l’« âme noire » mais qui ne peut pas savoir ce qu’elle est, parce que je n’appartiens pas à cette culture. Je peux imaginer, comme être humain, ce que c’est que d’être la cible de préjugés, de discrimination, de dévalorisation, de mauvais traitements, d’esclavage. Je peux le faire parce que mon empathie me permet de me mettre à la place de l’autre. Mas cette empathie me vient de la culture européenne, pas noire. Je pense que mon affirmation de négritude est liée à ma capacité à lire les regards, ceux auxquels je me réfère de nombreuses fois dans le Carnet de mémoires coloniales. Le regard des personnes noires portait des messages, ils parlaient à ceux qui voulaient bien les écouter avec attention, sensibilité et innocence. Mais mon « âme noire » peut être questionnée à partir du moment où j’affirme ne pas m’identifier avec certains aspects de la culture africaine.

Oui, j’ai une « âme noire » dans la mesure où j’ai été et je suis solidaire avec ses souffrances. Dans la mesure où je comprends cette souffrance. J’ai une âme noire dans la mesure où il existe une âme ontologique universelle. Mais objectivement, sans romantisme, je suis une femme profondément européenne. Cela est devenu très clair pour moi suite à mon voyage au Mozambique en 2017.

Traduit du portugais par Mylène Contival.

*L’édition numérique des Cahiers Maria Szymanowska est disponible sur toutes les plateformes et librairies numériques, consultable notamment sur numilog.com

Les Cahiers Maria Szymanowska n°4 – Automne 2023