- Radio Alfa - Passage à niveau

- Le Matricule des Anges

- Livres Hebdo

- Le Figaro

- RFI – África Lusófona

- Le Temps

- Le Monde des Livres

Interview de Elisabeth Monteiro Rodrigues, traductrice de Mia Couto, par Arthur Silva, dans l’émission Passage à niveau du 9 février 2025.

Mia Couto, saudade mozambicaine

L’histoire nationale de l’ancienne colonie portugaise, ravagée par les guerres, irrigue l’œuvre de ce conteur hors pair. Double parution.

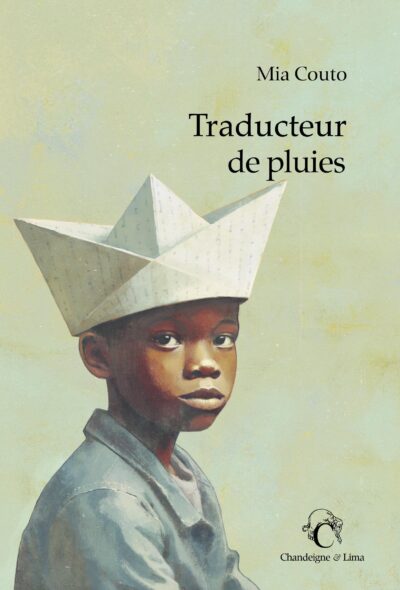

Quand elle a lu La Pluie ébahie, l’éditrice Anne Lima, qui venait de perdre son père, a fondu en larmes. « C’est un texte si beau… On ne comprend pas forcément ce qui se passe, dit-elle, mais cela a dénoué quelque chose en moi ». Il y a toujours de l’eau, dans les livres de Mia Couto : des larmes, des fleuves, des lacs, de la pluie (qui, dans La Pluie ébahie, ne veut pas tomber et reste mystérieusement suspendue dans les airs) et puis la mer, bien sûr. « L’océan Indien est resté au bord de mon âme », écrit le romancier mozambicain dans l’introduction à son recueil de poèmes, Le Traducteur de pluies, que les éditions Chandeigne&Lima viennent de faire paraître en version bilingue.

Outre Le Traducteur…, la maison d’édition de la rue Tournefort, à Paris, partenaire de la Librairie portugaise et brésilienne, a également décidé de rééditer La Pluie ébahie ainsi que Tombe, tombe au fond de l’eau deux textes anciens dont l’édition française était épuisée. Quant à Terre somnambule, premier roman de Mia Couto, paru au Portugal en 1992, il vient de ressortir chez Métailié dans une nouvelle traduction – tout en vivacité et finesse – d’Elisabeth Monteiro Rodrigues.

C’est à Beira, son « eau natale », deuxième ville du Mozambique, vaste pays d’Afrique australe situé à quelques encablures de l’archipel de Mayotte, qu’a vu le jour, en juillet 1955, Antonio Emilio Leite Couto. Fils d’un « poète athée » et poète lui-même, il obtient de ses parents, alors qu’il est encore petit garçon, la permission de se prénommer Mia. « Parce que c’est le miaulement du chat en portugais : c’est une félinisation de son nom, plus qu’une féminisation », assure Anne Lima. « J’ai beaucoup ri de son aventure suédoise : Mia avait été invité à un colloque sur la femme africaine, raconte de son côté Anne-Marie Métailié, et les organisateurs ont été très surpris d’accueillir cet homme blond aux yeux bleus ! » Mia Couto ou l’inattendue permanente ?

Ayant grandi en période coloniale, dans une famille relativement aisée de « pieds noirs » portugais, cet « être de frontière », comme il le dit de lui-même, est partagé « entre la mer et la terre, entre le rural et l’urbain, entre l’Europe et l’Afrique (…), entre une patrie qui n’a jamais existé et une autre, tout juste naissante ». Partagé aussi entre une formation scientifique et une vocation littéraire, puisque Mia Couto, un Blanc parmi les Noirs, enseigne l’écologie à l’université de Maputo. Partagé, mais pas déchiré. Grâce à la poésie, « venue à mon secours pour créer ce pont entre deux mondes », lit-on encore dans Le Traducteur de pluies, cet équilibriste inspiré a trouvé sa route de crête.

Contrairement à la plupart des colons portugais, ces petits Blancs racistes, si cruellement décrits par l’écrivaine Isabela Figueiredo (dans Carnet de mémoires coloniales, Chandeigne, 2021) et que le vent de l’indépendance a chassés vers l’Europe, l’arrivée au pouvoir du Front de libération du Mozambique (Frelimo) n’a pas effrayé Mia Couto. Au contraire : le Frelimo, à l’époque, il en est membre. Un an avant la chute de la dictature portugaise, qui précipite l’émancipation du Mozambique (et de l’Angola), Mia Couto a abandonné ses études de médecine pour devenir journaliste, à la demande du Front. Il le restera presque dix ans, nommé, malgré son jeune âge, à la tête de plusieurs rédactions, celle de l’Agence d’information du Mozambique et du journal Noticias, notamment, dont il finira, en 1985, par démissionner.

Un apparatchik, Mia Couto ? Pas tout à fait. Dans le premier recueil de poèmes, Raiz de orvalho, (non traduit) qu’il publie en 1983, « il dénonce le cynisme d’un discours officiel », celui du régime instauré par le Frelimo, dénonciation timide, mais qui sera « bien plus explicite » par la suite dans son œuvre en prose, notait, en 1995, le professeur Michel Laban (1946-2008), spécialiste des littératures africaines d’expression portugaise, dans un article de la revue Lusotopie. Il faut dire que la guerre civile, qui a ensanglanté le Mozambique à la fin du siècle dernier, a laissé des marques profondes, inextinguibles – chez les gens, comme dans les livres. Autant que les dérives autoritaires du Frelimo, devenu un « parti de gangsters », selon le mot de l’historien Michel Cahen. « (…) Dans mon village, il y avait maintenant autant d’injustice qu’à l’époque coloniale, constate, dans Le Dernier Vol du flamant (Chandeigne, 2009), l’un des principaux personnages. (…) Il semblait que cette époque n’était pas terminée. Elle était gérée désormais par des personnes d’une autre race ».

Le génie des cultures africaines, qui voient mille chemins entre la nature et l’humain, entre les vivants et les morts, comme entre les langues et les mots, a toujours été omniprésent dans l’œuvre de Mia Couto, tout comme son amour pour les poètes portugais et brésiliens. Une œuvre riche, diverse, couronnée de multiples prix littéraires – parmi lesquels le prestigieux prix Camoes, décerné à Lisbonne en 2013 – et traduite dans une trentaine de langues.

Au fil du temps, notablement depuis L’Accordeur de silences (Métailié, 2011), l’un de ses romans les plus lus en France, l’écriture de Mia Couto, toute en souplesse et en poésie, s’est peu à peu « dépouillée », remarque Elisabeth Monteiro Rodrigues. Moins de créations lexicales, de proverbes détournés, de mots tronqués : « Sa langue est devenue plus « classique » plus directe et frontale », ajoute la traductrice – qui fut une des premières fans de Mia Couto, en France, à l’époque où ses livres étaient édités chez Albin Michel.

Dans le courriel qu’il nous a envoyé de Maputo, fin janvier, l’auteur de La Confession de la lionne (Métailié, 2015) acquiesce : « C’est vrai, il y a eu une rupture – que l’on a supposée consciente. Au début, durant cette première période, je me suis senti poussé à affirmer une certaine mozambicanité : cette créativité si singulière, avec laquelle les différents peuples du Mozambique se sont approprié la langue portugaise et son expression écrite. Je voulais me surprendre moi-même, avoir le sentiment de commencer, de ne pas savoir, de chercher une autre langue ». Moins exubérant, peut-être, mais d’une densité poétique intacte, le style de Mia Couto s’est, d’une certaine manière, durci. Comme un bois, longtemps plongé dans l’eau et qui, une fois relevé et séché à l’air libre, prend une consistance et une couleur nouvelles. « Je pense que je n’écris pas pour raconter une histoire mais pour trouver un langage qui me fait renaître, dit encore Mia Couto. D’un autre côté, j’ai l’impression que chaque nouveau livre appelle son propre style, comme si c’était le texte qui faisait l’écrivain et non l’inverse ».

Être multiple, à la fois poète, romancier, dramaturge (il a co-écrit une pièce de théâtre avec son ami José Eduardo Agualusa), mais aussi enseignant, éditeur et chef d’entreprise, père de famille et fils inconsolé, amoureux des oiseaux et collectionneur de palmiers, Mia Couto, dont l’un des derniers livres, « un nouveau roman historique », indique Anne-Marie Métailié, est en cours de traduction, n’a sans doute pas fini de « se surprendre lui-même ».

Célèbre au Mozambique, au Portugal et au Brésil, peut-être finira-t-il par casser le « plafond de verre », selon l’expression de l’éditeur Michel Chandeigne, qui l’empêche encore en France d’être reconnu à sa juste splendeur ?

D’une guerre à l’autre ?

Les violences ont rarement épargné le Mozambique, ancienne colonie d’Afrique australe, au bord de l’océan Indien. Mia Couto avait 20 ans à l’indépendance, proclamée en juin 1975, à l’issue d’une longue guerre de guérilla contre l’armée portugaise. Lui-même s’était alors engagé – sans prendre les armes – aux côtés du Front de libération du Mozambique (Frelimo). La colonie chassée, s’ensuivit, presque aussitôt, une nouvelle guerre, fratricide cette fois, et particulièrement meurtrière.

« Les combats ont surtout touché les zones rurales. Cette guerre a laissé dans son sillage environ un million de morts », rappelle Mia Couto, dans un courriel envoyé le 20 janvier de la capitale mozambicaine, où il réside. Une guerre à caractère « terroriste », souligne-t-il, avec « des massacres de villages entiers, le siège et l’isolement des villes, tout cela mené par un parti politique militarisé, la Renamo[1] », lancé contre le Frelimo. Le conflit s’acheva en 1992. Mais la guerre finit-elle jamais ? « Comme dans n’importe quel autre pays, il y a eu par la suite des actes de violence occasionnels, commandités et mis en scène par des cartels du crime organisé, poursuit Mia Couto, qui a pris ses distances avec le Frelimo. Cette violence était dirigée contre des personnes précises – des journalistes (ce fut le cas pour Carlos Cardoso, assassiné en 2000) ou des politiciens, des universitaires, des militants syndicaux. Ce type de crime est surtout apparu sous le mandat du président Armando Guebuza » (2005-2015, ndlr).

De son premier roman, Terre somnambule jusqu’à L’Accordeur de silences, en passant par Chroniques des jours de cendre, Le Dernier Vol du flamant ou Les Sables de l’empereur, les romans de Mia Couto ont poussé, nourris de l’histoire nationale, tels des arbres merveilleux ou tragiques, surgissant de cette terre mozambicaine gorgée de sang, de fantômes et d’une paradoxale douceur. Les puissants n’y ont guère le beau rôle.

De la nouvelle vague de violences qui a secoué le pays, fin 2024, au lendemain d’élections chaotiques, couronnées une fois de plus par la victoire du Frelimo, Mia Couto ne tire aucune conclusion. La situation actuelle est « différente », écrit-il. Les manifestations de protestation, « commencées pacifiquement », se sont « transformées en émeutes, puis en émeutes avec pillages, vandalisme et attaques contre des bureaux publics et des infrastructures privées ». Les « forces de l’ordre », qui n’étaient « absolument pas préparées » à de telles éruptions, « ont tiré à balles réelles » sur les manifestants, « pour la plupart des jeunes ». La violence s’est aussi exercée « contre des policiers qui rentraient chez eux », relève le romancier. A Maputo et dans la ville voisine de Matola, certains « ont été assassinés ».

Comment le vent va-t-il tourner ? Nul ne le sait. Mia Couto pas plus qu’un autre. Kindzu, le jeune héros de Terre somnambule, songe, un temps, à devenir un « naparama » et à rallier les rangs de ces guerriers traditionnels qui luttent « contre les faiseurs de guerre ». Il comprend vite que ces braves-là n’existent pas, qu’il n’en reste que l’idéal : un rêve. Comme aujourd’hui ?

[1] Soutenue par les Etats-Unis et par l’Afrique du Sud, la Résistance nationale mozambicaine (Renamo) avait été créée pour contrer le Front de libération du Mozambique (Frelimo), arrivée au pouvoir à l’indépendance.

Catherine Simon – Le Matricule des Anges – février 2025

Trois coups de Couto

Le 7 février, Chandeigne, spécialisée dans le monde lusophone, publie Traducteur de pluies, le premier recueil de poèmes de Mia Couto traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues. La maison profite de cette nouveauté pour installer sa nouvelle collection de littérature étrangère en format poche, dotée d’une charte graphique sobre aux couleurs bicolores. Elle réédite ainsi le 7 février Tombe, tombe au fond de l’eau ainsi que La pluie ébahie du même Mia Couto, auteur mozambicain de langue et d’origine portugaise.

C. L.

Les rivières, des chemins qui marchent

Mia Couto, le grand poète et romancier du Mozambique, pressenti pour le prix Nobel, bénéficie d’une nouvelle traduction

Il y a de l’intraduisible dans toutes les langues de la terre. Dans la poésie davantage que dans la prose, croit-on communément, négligeant l’unité secrète de la poésie qui nous renvoie à um langage premier, vital et sauvage, fait d’ombres, d’arbres et de silences, de pierres qui tombent et d’oiseaux qui volent. « Un dialecte appelé mémoire », observe Mia Couto dans un texte publié en préambule de Traducteur de pluies. Cette correspondance immédiate entre les langues dans la poésie éclate dans l’édition Chandeigne & Lima de ce recueil où la version française proposée par Élisabeth Monteiro Rodrigues est publiée en regard de l’original portugais de l’écrivain mozambicain. « Agora que vou partir » (« À présent que je vais partir »), dans le poème Prophétie de la femme à l’heure du départ ; « A minha tristeza/ é a do astrónomo cego” (« Ma tristesse est celle de l’astronome aveugle »), Tristesse : il suffit de prononcer les mots, de les laisser respirer dans une langue et l’autre, pour que sonne et résonne leur unité première, fondamentale. A propos des psaumes, Bernard de Clairvaux célèbre quelque part la capacite à lire et à écouter en même temps. Elisabeth Monteiro Rodrigues a toujours témoigné de ce don, dans ce qu’elle nomme “sa lecture-interprétation” de l’œuvre de Mia Couto, une quinzaine de livres traduit depuis vingt ans. En 2005, le délicat Tombe, tombe au fond de l’eau a été le premier d’entre eux ; il reparaît en collection de poche, avec un récit plus grave, mais aussi enfantin et musical, La pluie ébahie (1994).

Invention, poésie et paysage

Dans Traducteur de pluies, un bouquet de poèmes zébrés par la saudade, Elisabeth Monteiro Rodrigues a trouvé un français merveilleux, aux mots très purs, pour restituer la nostalgie des matins et des soirs d’une enfance africaine, au bord de l’océan Indien. « L’enjeu de la traduction a consisté dans la recherche d’une forme de simplicité et de délicatesse de la goutte de pluie, notamment par le biais des sonorités et des motifs. Pour prendre un exemple, le poème Fenêtres (Janelas) se termine en portugais par le vers « E eu, já, nela », mot à mot : « Et moi, déjà en elle ». J’ai traduit : « Et moi, déjà feu, naître », en reproduisant le motif du feu du poème Le Buveur de soleils. »

A travers ces versions lumineuses, on se souvient que le prince de la langue portugaise contemporaine, admiré à Luanda, Rio de Janeiro et Lisbonne, affectionné par les lecteurs français depuis de longues années, est d’abord poète. En 1992, Terre somnambule, son premier ouvrage en prose, a suivi presque dix ans le recueil en vers qui l’a fait connaître (Raiz de Orvalho, 1983) dans son pays et le monde lusophone. Elisabeth Monteiro Rodrigues a consacré quatre années de travail à une nouvelle traduction de cette fiction inspirée par les dernières années de la guerre civile au Mozambique (1980-1992) en mettant l’accent sur les liens entre invention, poésie et paysage. « Terre somnambule est un très grand livre que j’aime particulièrement. Ce que j’ai voulu faire dans ma traduction, c’est recréer en français le portugais de Mia Couto, qui va au-delà des mots-valises, sans chercher à expliquer le sens, les images, les créations… Recréer la dynamique poétique du texte dans son mouvement d’ensemble sous tous ses aspects : proverbes, aphorismes, jeux de mots, humour, registres décalés… »

Dépouillé des mots trop usés, le drame historique, ses rivières de sang, ses chemins tragiques et son besoin de consolation impossible à rassasier, devient universel.

Sébastien Lapaque – Le Figaro littéraire – 20 février 2025

Elisabeth Monteiro Rodrigues au micro de Lígia Anjos pour RFI África Lusófona – le 4 mars 2025

Interview en portugais sur la traduction de l’anthologie de poésie Traducteur de pluies de Mia Couto.

À écouter en cliquant ICI !

Dans «Traducteur de pluies», Mia Couto rend hommage à sa ville natale, Beira, au bord de l’océan Indien

Le romancier mozambicain est aussi, et avant tout, poète. Ce recueil est le premier à être traduit en français.

Comme son père «qui continue encore à pleuvoir dans ses poèmes», Mia Couto est avant tout poète. Il l’est dans ses romans et ses contes, mais sa poésie n’avait jamais été traduite jusqu’à ce Traducteur de pluies. Le recueil forme un cycle de vie, de la naissance à la mort. Mia Couto revisite une enfance «pieds nus sur la peau du monde», dans le sable des rues de Beira. Dans cette ville, située sur un estuaire au bord de l’océan Indien, la vie est réglée par les marées, soumise aux pluies tropicales, à «l’impossible étreinte de l’eau».

Mia Couto est né en Afrique de parents portugais qui avaient fui la dictature de Salazar. A l’indépendance, il a choisi de rester. Pendant la guerre civile, il a milité avec le Frelimo, le front de libération du Mozambique, avant de s’en distancier. Des mondes cohabitent en lui – mer et continent, Afrique et Europe, science et poésie, catholicisme et religions indigènes –, ce dualisme infuse contes et romans. Ses poèmes sont épurés, souvent oniriques. Plusieurs d’entre eux pourraient fleurir en conte ou en nouvelle. Ainsi La Chose déroule un terrible résumé de la vie conjugale, Changement d’âge contient un vrai roman d’apprentissage.

L’édition bilingue, comme devrait toujours l’être la poésie, permet de mesurer la finesse de la traductrice, face à des textes subtilement simples. En parallèle, l’éditeur réédite deux nouvelles épuisées et le premier roman de Mia Couto, Terre somnambule. En 1994, la première traduction obéissait à un français classique. Celle d’Elisabeth Monteiro Rodrigues déploie un tout autre univers. Ce premier roman est traversé par la violence de la guerre civile. Un vieillard et un enfant marchent dans un monde dévasté. Leur parcours renoue avec l’imaginaire du pays, peuplé de guerriers mythiques. La langue de Mia Couto se déploie, jouant du portugais et des langues africaines avec une grande créativité, que la traductrice a su restituer. Une impressionnante redécouverte d’un chef-d’œuvre.

Isabelle Rüf – Le Temps – 10 avril 2025

Invitations au « voyage voyagé »

La guerre et l’enfance sont au cœur du premier roman, dans une nouvelle traduction, et d’un recueil de poésie du grand écrivain mozambicain Mia Couto.

Depuis trente ans, Mia Couto compose une œuvre traversée par la mémoire et l’oubli, indissociable du Mozambique, où il est né à Beira, en 1955, et de ses guerres (d’indépendance, 1964-1975 ; civile, 1977-1992). Des Baleines de Quissico (éd. Albin Michel, 1996) au Cartographe des absences (Métaillé, 2022), en passant par L’Accordeur des silences (Métaillé, 2011), l’auteur, distingué en 2013 par le prestigieux prix Camões, est salué pour sa langue « en métamorphose constante », comme la qualifie sa traductrice Elisabeth Monteiro Rodrigues. Elle livre aujourd’hui le deuxième recueil de poésie de Mia Couto (le premier en français), Traducteur de pluies, ainsi qu’une nouvelle traduction de son premier roman, Terre somnambule (éd. Albin Michel, 1994).

« Dans ce pays, la guerre avait mort la route. Sur les chemins, seules les hyènes erraient, fouissant au milieu des cendres et de la poussière. Le paysage s’était métissé de tristesses jamais vues, sous des couleurs qui poissaient à la bouche. » Ainsi commence ce magnifique roman désespéré. Culte dès sa parution, Terre somnambule était devenu introuvable en France. D’où le souhait de le retraduire, au plus près de cette langue à la syntaxe réinventée, tissée de mots-valises, de proverbes détournés et d’emprunts aux langues africaines, explique Elisabeth Monteiro Rodrigues dans sa préface. La traductrice a puisé dans la vaste étendue, temporelle et spatiale, de la langue française, allant chercher du côté des écrivains antillais et africains – Patrick Chamoiseau, Ahmadou Kourouma (1927-2003), Sony Labou Tansi (1947-1995). Pour Mia Couto, la langue doit être un « voyage voyagé », elle doit perdre sa grammaire et se laisser métisser par d’autres voix, afin de saisir la perméabilité entre les vivants et les morts, l’organique et l’inorganique, propre au Mozambique. Terre somnambule pourrait bien être le récit de ce voyage.

Il commence dans un autobus calciné, abandonné sur une terre ravagée par une guerre sans nom. Après une longue errance, un vieux, Tuahir, et un jeune, Muidinga, y trouvent refuge. Quand Tuahir a recueilli Muidinga, l’enfant ne savait plus parler ni marcher. L’intrigue aurait pu être âpre et désolée, si Muidinga n’avait pas découvert dans la carcasse du bus une valise contenant des cahiers : les carnets de Kindzu. Muidinga a tout oublié, sauf comment lire. Le voilà emporté par le destin de ce garçon, ayant fui une malédiction familiale avec l’ambition de devenir un naparama, un guerrier traditionnel béni par les ancêtres afin de lutter contre l’actuelle « guerre-fantôme ». Kindzu a traversé le pays jusqu’à la mer, où il a été rattrapé par ce conflit prompt à détruire jusqu’aux rêves des humains. Or « le rêve est l’œil de la vie », écrit Mia Couto.

Fusion avec le vivant et l’invisible

Entrelaçant les histoires de Muidinga et de Kindzu, l’auteur interroge la survie et le pouvoir des croyances dans des temps troublés. Kindzu croise l’amante d’un brigadier portugais ; des bandits et des foules agonisantes ; un cargo échoué sur lequel une femme pleure son fils disparu. Immobile en apparence, Muidinga, quant à lui, trace sa route à travers la lecture des carnets de Kindzu. Chaque nuit, il en achève un. Chaque matin, la terre s’est déplacée, le paysage autour du bus est transformé, obligeant Muidinga à décrypter de nouveaux signes et récits. Son voyage immobile s’apparente à une fusion avec le vivant et l’invisible, une compréhension entière de son pays. La prose de Mia Couto reflète cette aspiration, jusqu’à la dernière scène, montrant les carnets de Kindzu se répandre sur la route : « Alors, les lettres, une par une, se vont convertissant en grains de sable et, peu à peu, tous mes écrits se vont transformant en pages de terre. »

« Page de terre » serait un beau sous-titre pour Traducteur de pluies. Tombé précocement en état poétique, Couto décrit la poésie comme « cette langue qui a préexisté à toutes les langues ». Ce qu’atteste ce recueil mélancolique d’une grande douceur. Logés dans ce territoire qu’est l’enfance, « si éternelle », le souvenir d’une maison, l’amour d’un père poète, le bercement de la mer veillent. « Le monde vole / Et seul le poète / Tient compagnie au sol », écrit Mia Couto. Portes d’entrée de choix dans son œuvre, Terre somnambule et Traducteur de pluies font office de bréviaires pour affronter notre temps.

Gladys Marivat – Le Monde des Livres – 27 avril 2025