Il est des auteurs dont l’amour des langues les invite à inventer un ultime langage, le leur. Quoi de plus abouti quand cette langue touche à l’universel, de par son façonnage, ses emprunts, ses néologismes. De fait, les mots de João Guimarães Rosa sont à nuls autres comparables. Trop méconnu en France, l’auteur brésilien ancre son oeuvre dans le sertão du Nordeste. Une oeuvre constituée d’un roman épique Grande Sertão : Veredas et de plusieurs recueils de nouvelles dont Sagarana avec en ouverture Sept-de-carreau, qui fait aujourd’hui l’objet d’une édition séparée. Sept-de-carreau relate les aventures d’un vieil âne gris plein de sagesse qui n’aspire plus qu’à une quiétude bien méritée. richement illustrée par Olivier Besson, Sept-de-Carreau se révèle un exceptionnel livre d’artiste. À souligner, le remarquable travail de traduction de Michel Riaudel.

Quand la passion commune d’un éditeur, d’un traducteur et d’un illustrateur pour l’œuvre de João Guimarães Rosa s’exprime, le résultat est ce magnifique livre, Sept-de-carreau, dont la présentation a eu lieu le 23 novembre dernier, à l’Ambassade du Brésil à Paris. Après avoir adressé un mot d’accueil au public, Paulo Oliveira Campos, ambassadeur du Brésil en France, a rappelé brièvement la biographie de João Guimarães Rosa (1908-1967), écrivain encore trop méconnu en France, qui œuvre dans le sertão du Nordeste brésilien. Une œuvre constituée d’un roman épique, Grande sertão: veredas, et de plusieurs recueils de nouvelles, dont Sagarana, avec en ouverture la nouvelle Sept-de-carreau (titre original : O burrinho pedrês) qui fait aujourd’hui l’objet d’une édition séparée, avec une traduction de Michel Riaudel et des illustrations d’Olivier Besson.

Guimarães Rosa, la langue altérée

Les récits auxquels João Guimarães Rosa travaillait au moment de sa disparition sont enfin accessibles en français dans une traduction remarquable.. En même temps que ce livre d’une puissance rare, paraît aux mêmes éditions Chandeigne un beau conte richement illustré. On y perçoit la puissance d’un écrivain ardu et envoûtant qui fait des métamorphoses permanentes des choses et de la langue le moyen de concevoir l’altérité. EaN publie également un texte de Mathieu Dosse, le traducteur de Mon oncle le jaguar, sur João Guimarães Rosa.

Lire João Guimarães Rosa, c’est faire l’expérience d’une langue radicalement altérée. Elle impose un rythme différent, unique, qui modifie la perception même et donne au langage une puissance qui fait presque perdre pied. On doit y trouver des appuis, l’apprivoiser en quelque sorte. Perturbante, elle forme un flux qui se brise par des heurts dissonants, des changements abrupts. Ce rythme singulier pousse à l’interroger en permanence, comme si, par son obscurité même, elle gagnait une clarté seconde. Les images qui y prennent corps, l’étrangeté, le rythme souvent agrammatical ou apposé obligent à un régime de lecture qui se réinvente sans cesse et qui impose de se débrouiller de la touffeur d’un texte qui semble animé d’un mouvement perpétuel, toujours instable, changeant, comme un marécage.

Si elle trouve son acmé dans son roman le plus célèbre, Diadorim, la langue demeure au centre de tous ses livres. Les récits inédits – hormis Mon oncle le jaguar qui avait déjà paru – que publient les éditions Chandeigne témoignent de la volonté de Guimarães Rosa d’élaborer une langue qui ne renvoie qu’à elle-même, d’inventer un lexique et une dynamique verbale absolument uniques qui donnent naissance à un univers autonome, parfaitement atypique. Les textes, plus ou moins longs, qui composent ce recueil obéissent tous à un même principe : dire le même absolu, la répétition d’une expérience, encore et encore, sans jamais répéter la même forme. C’est l’évolution des formes, leur complication progressive, en même temps que la cohérence profonde d’œuvres séparées par de grand laps de temps, qui président à la composition, par Guimarães Rosa lui-même dans les derniers mois de sa vie, d’un volume qui semble répéter toujours l’angoisse de la transformation, le trouble à se confronter à la sauvagerie, à la vie extrême d’un Sertão mythologique. Variant les registres, Guimarães Rosa travaille toujours la même matière, les mêmes réalités, le même sentiment angoissé de s’abîmer dans la langue, de ne pouvoir les dire qu’en la distordant toujours davantage. Il la transforme ainsi en une matière plastique qui mue sans cesse (comme le serpent de la première nouvelle), se déborde, se replie, dans un mouvement stupéfiant de disproportions.

Certes, il n’introduit ces effets que progressivement, mais même les nouvelles les plus précoces, comme « Mauvaise bête » ou « Entredeux », ne se limitent pas aux expériences rurales qu’elles décrivent (la morsure d’un jeune homme par un serpent venimeux ou la découverte du métier de vacher), mais s’emploient à comprendre comment elles ne prennent corps et sens qu’au travers de la langue elle-même. L’expérience de la ruralité, la description de la nature, des activités paysannes ou forestières, ne tiennent que par le biais d’une langue qui s’invente pour les exprimer. Le conte qui a paru également en 2016, illustré par des gravures d’Olivier Besson, Sept-de-Carreau, raconte ainsi comment un petit âne survit à l’emportement d’un immense troupeau par une rivière en crue, en intercalant toutes sortes de petites histoires que se confient les vachers. L’inventivité stylistique de Guimarães Rosa s’y déploie, grâce à une narration qui alterne des parties dialoguées d’une grande vivacité et de longues descriptions énumératives qui témoignent d’une inventivité lexicale virtuose. Au début du conte, il décrit ainsi l’ébranlement d’un immense troupeau : « Surplombant la cordillère de bosses sinueuses, oscillait la mâture des cornes. Et se comprimaient les uns contre les autres les flancs des sang-mêlé de toutes les demi-races plébéiennes des champs-généraux, de l’Urucuia, des ravins du rio Verde, des réserves de Bahia, des prairies du Goiás, des steppes du Jequitinhonha, des pâtures libres du sertão sans fin. Seuls seigneurs des robes les plus originales et impossibles : noires, mates, charbon, mouchetées, baies, rouges, rosées, ocres, orangées ; des châtains virant au carmin, des vermillons moirés d’encre ; d’autres striés, rayés, bariolés ; des frisons, marquetés de polynésies bizarres ; des écaillés chatoyants ; des goyaviers fraises étranges, au pelage cerclé de lignes concentriques – des courbes et zébrures brun sale sur fond verdâtre, comme des coupes d’agate cépacée, de grands nœuds de bois façonné ou des surfaces taillées dans le granit impur. Telles des courants océaniques, d’incessantes files se meuvent en ronde tourbillonnantes : sempiternel va-et-vient, naseaux baveux pointés, et les queues qui ne cessent d’épousseter l’air de leur balayette. Ils s’assemblent. » Une créativité lexicale et sonore qui mime, dit Guimarães Rosa, « le rythme sonore d’un troupeau en marche (…) On pourrait tout aussi bien, avec le même effet, n’écrire que lalala-la…la, ra, la ra…, la-la-la… etc., et comme on solfie, sans paroles, un morceau de musique. »

Il ne faudrait pas penser que, pour Guimarães Rosa, le sens importe peu et que ses livres ne s’apparenteraient qu’à de vastes expériences langagières sans but. C’est bien la recherche stylistique, l’élaboration d’une autre langue qui fascine chez Guimarães Rosa, mais elle ne tourne jamais à vide. Ainsi, la création d’un lexique fascinant constitué de néologismes innombrables et de tournures étranges – « j’ultraexistais », « me dessentais », « les vaches passivissimes », « l’antéaurore », « la terre sépulturatrice », « transluisait »… –, l’introduction de mots empruntés à d’autres langues, indiennes ou espagnole par exemple, une rythmicité originale fondée sur la répétition extrême de tournures ou de mots, une prose dont la fluidité se rompt soudain : tout arrête la lecture et pourtant le lecteur est comme envoûté par la manière dont le texte se déploie avec une puissance inouïe. À chaque page, une invention fascine, une trouvaille éblouit. L’écriture, hypnotique, semble à la fois évidente et opaque, comme si le lecteur s’appropriait une langue étrangère et pourtant transparente. On fait, en lisant, l’expérience de l’autre dans le semblable, comme de l’étrangeté de sa propre langue. La parole poétique que crée Guimarães Rosa semble contenir tous les possibles de toutes les langues. Sa prose dévoile un potentiel qui donne au texte une épaisseur qui paraît inépuisable. Les récits résistent, instaurent une lecture qui ne prend sens que dans la dilatation de sa durée, nécessaire pour en découvrir les jeux, les méandres et jouir des surprises permanentes qu’ils réservent.

La grande qualité de cette édition – qui permet de découvrir Rosa dans des formes assez brèves afin de s’accoutumer aux distorsions de son style déconcertant – tient au travail exemplaire de son traducteur qui a su, avec subtilité et intelligence, rendre l’étrangeté de la langue, des langues serait-on tenter de dire, de Guimarães Rosa, sans ni trop l’accentuer, ni sans l’aplatir. Mathieu Dosse a déjà traduit le très beau Vies arides de Graciliano Ramos (Chandeigne) et a reçu cet automne le Prix de la traduction d’Arles pour Mon oncle le jaguar et autres histoires et il publie dans ce numéro d’EaN un texte sur João Guimarães Rosa. Ce traducteur semble à la hauteur d’une œuvre qui, si elle paraît complexe et désarçonne au premier abord, n’en possède pas moins l’évidence généreuse des plus grandes œuvres. Ainsi, dans Mon oncle le jaguar, l’éblouissant récit dans lequel un Indien se transforme en une « once », passant de l’humanité à l’animalité, par une transfiguration perçue exclusivement par le discours qu’il tient à un étranger : « Une once est une once – on dirait un serpent… Elle se retourne dans tous les sens, vous avez l’impression qu’elle est nombreuse, qu’elle se change en plusieurs. Eh, même sa queue cogne. Elle s’entortille, s’enroule, cabriole, eh, elle se plie toute, se détord, rétrécit… M’sieu est pas habitué, il peut pas voir ça, il détourne les yeux… Sa force, vous pouvez pas savoir ! Elle ouvre grand sa gueule, à faire peur, tout enrouée, enrouée. C’est fou comme elle est rapide. Elle vous tire vers le sol. Aïe, aïe, aïe… Parfois, elle arrive à s’enfuir, elle s’échappe, elle disparaît dans le paquis, en rage. Dans les affres déjà, et elle tue encore, elle tue toujours… Elle tue plus vite que tout. » Le soliloque de cet homme qui perd la raison résume les enjeux qui donnent une cohérence à la collection de textes que propose Guimarães Rosa. La transformation, la métamorphose, le passage d’un état à un autre, la transmutation d’une identité ou d’une langue, semble l’une des clefs qui permet de lire ces textes dans un même mouvement malgré le disparate de leurs tons, de leurs formes ou de leurs sujets.

Chacun d’eux procède d’une altérité. Un changement se produit, des différences se confrontent qui passent toujours par un décalage de la langue. Ainsi, dans « Les chapeaux itinérants », un jeune citadin commente, dans une langue vieillotte et précieuse qui fait rire, la disparition de son grand-père, dans « Mon oncle le jaguar » plus évidemment, c’est l’hybridation de la langue par des éléments d’oralité qui désoriente et altère la confession délirante de l’Indien. Dans « L’histoire de l’homme à la gâchette » où les discours des personnages fusionnent, dans « Retable de Saint Jamais » écrit comme à rebours ou dans « Le don des pierres précieuses » où un homme prend la place d’un autre et parle pour le faire croire, c’est plus clairement dans l’intrication et l’équivalence de deux discours que s’effectue le déplacement du sens ou de l’identité. Le recueil présente la diversité des points de vue, ou plutôt des positions qu’adopte l’écrivain pour exprimer la pluralité ou les nuances d’une expérience qui semblerait univoque. Il se fait tour à tour proche et distant, objectif ou subjectif, et la variété du timbre des récits tour à tour lyriques, ironiques, grotesques, métaphysiques, prosaïques, toujours entremêlés, paraît inépuisable. Les textes entrent ainsi en écho comme dans un grand ensemble choral et, à partir des expériences de la langue, se déploie une pensée théorique de la littérature qui jamais ne se fait démonstrative, ni pesante, mais au contraire s’incorpore tous les éléments divers qui lui sont étrangers, retournant sans fin la réalité, jusqu’à faire partie du lecteur. Les récits de João Guimarães Rosa, d’une puissance rare, disent ainsi l’infinité de la métamorphose, le passage d’un état à un autre, que seule la langue peut exprimer, que seule la littérature peut faire percevoir en renversant l’ordre des choses, en acceptant l’altérité absolue.

Hugo Pradelle – En attendant Nadeau – Décembre 2016

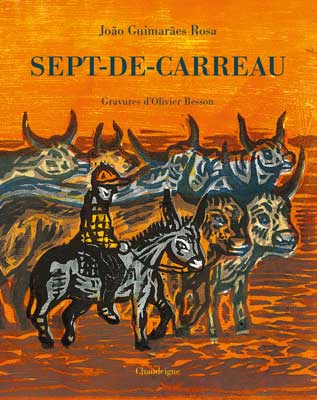

Le petit âne du Sertão. Né sous la plume du grand écrivain brésilien João Guimarães Rosa, il porte bien son pauvre surnom de « Sept-de-Carreau », une carte sans valeur pour cette vieille bête bien affaiblie. Mais le voyage qui l’attend est plein de surprises, y compris envers lui-même. Les gravures d’Olivier Besson rendent magnifiquement les couleurs de la terre du Minas Gerais, le pays de l’auteur, et l’univers bourru, malicieux, tendre et poétique de ses aventures qui se lisent à tout âge, au beau risque des mots inconnus.

Valérie Marin La Meslée – Le Point – Décembre 2016

Le petit âne appelé Sept-de-carreau est à la fois le fil conducteur et le héros de cette histoire qui raconte le voyage d’une douzaine d’hommes accompagnant un troupeau de vaches, de leur ferme à la gare d’une ville voisine pour l’embarquer à bord d’un train. Dans cette région du Brésil appelée sertão, des hommes à l’esprit rude se mesurent ici à la sauvagerie de la nature et des bêtes. L’auteur, médecin et diplomate brésilien se distingue dans son importante oeuvre littéraire par une écriture inventive, faite d’emprunts divers, qui peut-être déroutante. Il faut s’y plonger pour saisir toute la richesse et la portée philosophique de cette histoire. Sa remarquable traduction en français est d’une lecture exigeante, à réserver aux amoureux du verbe. La rudesse et le choix des couleurs des quelques gravures sur bois d’Olivier Besson évoquent avec pertinence l’atmosphère du récit.

Olivier Besson, artiste-graveur et Michel Riaudel, traducteur sont reçus dans l’émission Lusitania de Radio Aligre pour présenter le livre « Sept-de-carreau » de João Guimarães Rosa.