Dans la presse d’Abraham Usque à Ferrare :

Les mystères autour de la Bible de Ferrare et de Menina e Moça (Le livre des nostalgies) de Bernardim Ribeiro,

deux livres imprimés en 1553

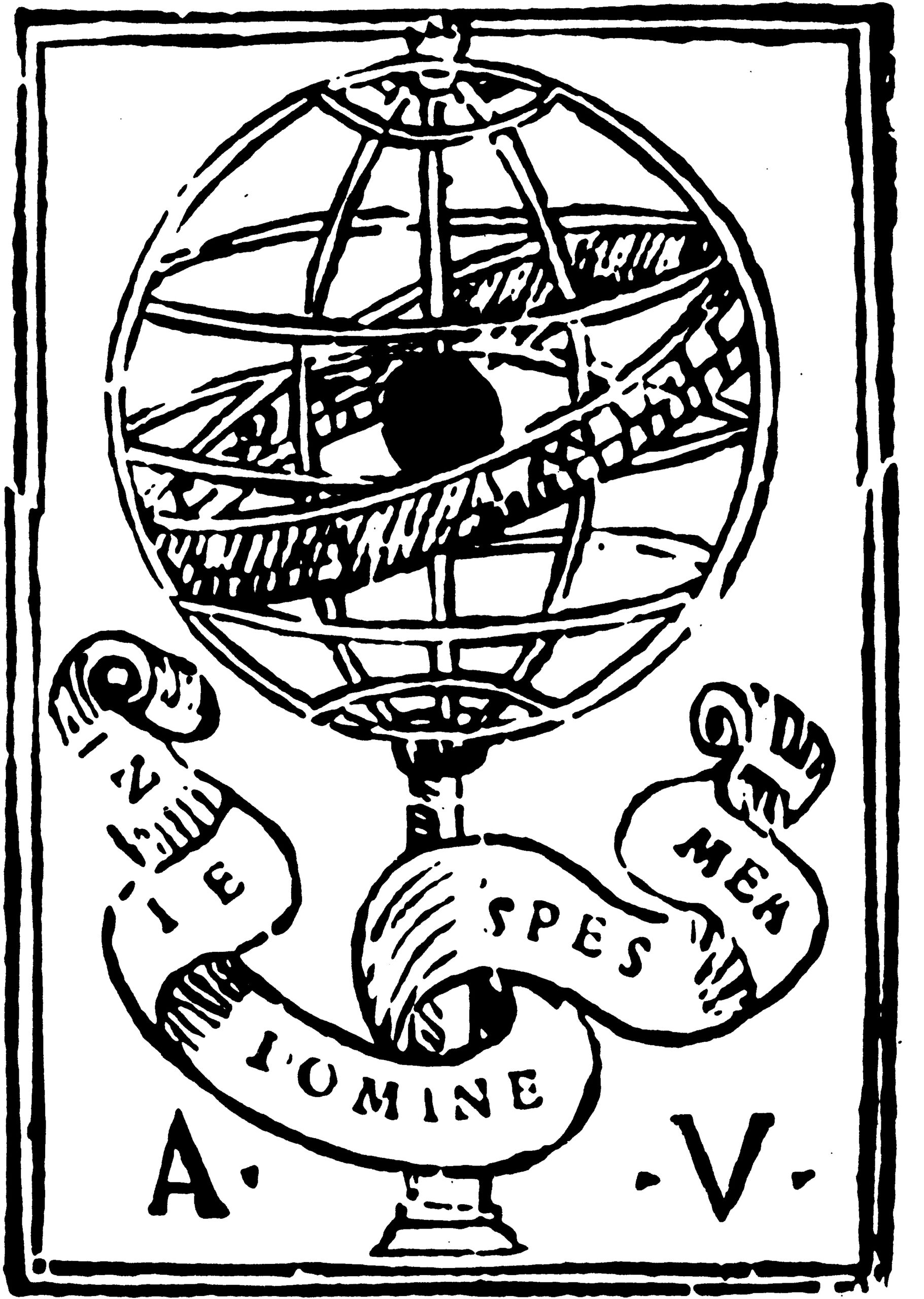

Emblème de l’imprimerie d’Abraham Usque à Ferrare. © Collection privée

Yosef Hayim Yerushalmi

Introduction

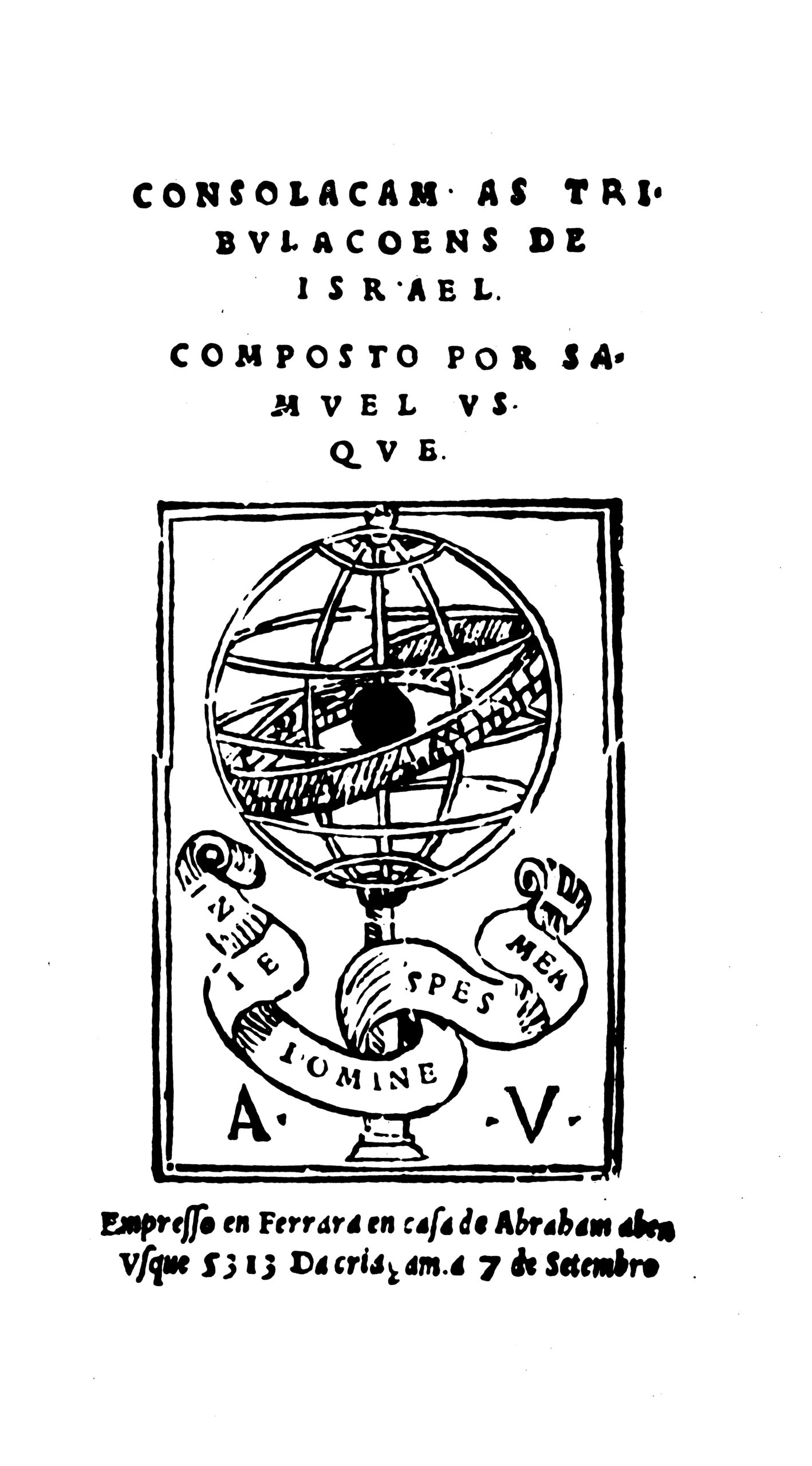

Samuel Usque, Consolation aux tribulations d’Israël, 1553

(extrait de l’introduction à la Consolation aux tribulations d’Israël / Chandeigne)

Des livres rares et anciens ne se résument pas aux mots qu’ils renferment. Ce sont aussi des objets matériels qui, en soi, possèdent une histoire. La place singulière de Ferrare dans l’histoire de l’imprimerie juive était déjà reconnue au XVIIIe siècle grâce à l’Italien Giovanni Bernardo De Rossi, un éminent hébraïsant chrétien qui y consacra un livre en 1780. Si le travail de Rossi conserve sa valeur, un nouvel examen, fondé sur une autopsie minutieuse des exemplaires imprimés à Ferrare encore existants et sur la recherche de tout document utile encore conservé dans les archives de Ferrare et de Modène – un tel examen s’impose. De même, l’histoire des Juifs de Ferrare n’a pas encore reçu toute l’attention qu’elle méritait. Les deux classiques sur le sujet, celui de Pesaro et celui de Balletti, n’offrent que de maigres informations sur la période qui nous intéresse. Néanmoins, nous pourrons peut-être glaner, dans ces ouvrages et dans d’autres sources, suffisamment de données bibliographiques et historiques, qui, une fois correctement reliées et interprétées, nous permettront de compléter ce que nous savons de l’impression de la Consolation. L’existence d’une communauté juive organisée à Ferrare est attestée depuis au moins de XIIIe siècle. Au cours du XVe siècle, des Juifs ashkénazes immigrés des pays germaniques vinrent, là comme ailleurs en Italie, s’agréger aux Juifs autochtones. Quant aux Juifs séfarades, ils commencèrent à arriver dans la ville quelques mois à peine après l’expulsion d’Espagne, profitant de la politique essentiellement tolérante qui serait celle la Maison d’Este pendant toute la durée de son règne.

Dans une lettre du 20 novembre 1492, le duc Hercule Ier offrait un sauf-conduit et d’importants privilèges leur permettant de s’installer à Ferrare à vingt-et-une familles juives échouées à Gène, que les autorités de la ville refusaient d’accueillir, tout en interdisant aux autres navires de les prendre à bord pour les emmener plus loin. Le 1er février 1493, ces Juifs espagnols étaient arrivés en ville, car, à cette date, Hercule leur accorda officiellement les privilèges promis. Alphonse Ier les reconfirmerait en 1506.

Si, dès les premières décennies du XVIe siècle, la communauté séfarade implantée à Ferrare comptait très vraisemblablement quelques Portugais, ce n’est, si l’on en croit le témoignage d’Usque, qu’à partir de 1531 que des nouveaux-chrétiens commencèrent à arriver en nombre du Portugal. Le fait est confirmé par Joseph ha-Kohen qui, bien que s’appuyant en partie sur la Consolation, ajoute : « Et Alphonse, le duc de Ferrare, mourut dans le huitième mois de l’année 5295 [du calendrier juif] qui est l’année [chrétienne] 1534 ; Hercule [II] son fils lui succéda. Et il autorisa les prisonniers qui fuyaient la fournaise embrasée du Portugal à résider sur ses terres et à revenir au Seigneur notre Dieu ; beaucoup furent alors circoncis. »

Le 30 mai 1538, Hercule II autorisait par écrit l’un de ses fonctionnaires, Gerolamo Moreti, à négocier dates et franchises avec tous les Juifs espagnols ou portugais che venirano ad habitare over negotiare. Moins de trois ans plus tard, le 14 janvier 1541, Samuel Abravanel, dont nous avons déjà vu les liens d’amitié avec Samuel Usque, écrivait au duc qu’envisageant son départ de Naples où il se trouvait, il ne pourrait choisir d’autre endroit où vivre que Ferrare, « en raison des nombreuses et généreuses offres et promptes promesses que Votre Excellence m’a faites par écrit… j’ai décidé de venir et il est certain que je ne viendrai pas seul, mais beaucoup me suivront ». Nombreux sont ceux, en effet, qui prirent le même chemin que lui au cours des dix années suivantes. Le 15 février 1550, un sauf-conduit fut accordé collectivement à « la natione hebraica lusitana et spagnola ».

Considérant ces mesures favorables, et d’autres qui suivirent, on ne peut être qu’étonné de lire, sous la plume d’Usque (III, 36), le récit d’une expulsion des « Portugais » de Ferrare en 1551. Bien qu’aucune autre source ne l’atteste, cet incident est rapporté avec de tels accents de vérité qu’on ne peut l’écarter d’un simple revers de main. Selon Usque, une épidémie de peste, venue d’Italie et des Grisons, se serait déclarée à Ferrare. De nombreux chrétiens du Portugal ayant emprunté cette route, ils furent soupçonnés d’avoir apporté la maladie avec eux. La foule, déchaînée, exigea qu’on les chasse de la ville et le duc fut, bien malgré lui, obligé de céder. La description des souffrances endurées par les expulsés, que seules vinrent soulager les actions charitables de dona Gracia Nassi et de Manuel Bichacho, un Juif portugais résidant à Pesaro qui persuada le duc d’Urbino d’en accueillir quelques-uns, semble être celle d’un témoin oculaire.

En l’absence de source indépendante, il est difficile de savoir exactement ce qui se produisit. La peste, semble-t-il, avait déjà frappé l’année précédente. Jacob Abravanel, qui avait quitté Ferrare afin d’y échapper, y serait revenu le 27 mars 1550. Quoiqu’il en soit, il se peut qu’Usque force le trait lorsqu’il affirme que tous les Portugais furent expulsés ; peut-être cette mesure ne frappa-t-elle que les immigrants les plus récents. Et, à l’évidence, elle n’eut qu’un caractère provisoire, puisque la même année (1551), les Portugais de Ferrare firent l’acquisition d’un terrain pour y enterrer leurs morts. Qu’elle n’ait pas eu de conséquences durables se trouve confirmé par le fait que le 23 décembre 1555, Hercule II accordait un droit de résidence et des privilèges à un autre groupe de Juifs portugais et espagnols (« alcuni Portughesi et espagnoli di stirpe Hebrea »). Très vraisemblablement, il s’agissait de réfugiés de la ville pontificale d’Ancône, de nouveaux-chrétiens qui étaient revenus au judaïsme en bénéficiant de garanties de sécurité accordées par Paul III et Jules III, mais que Paul IV avait soudain révoquées. Dans ce cas, comme dans d’autres, sans doute la tolérance ferraraise trouva-t-elle un allié dans la volonté d’Hercule de manifester son indépendance d’action face à l’hostilité persistante de la papauté à l’encontre de la maison d’Este.

On aurait tort d’imaginer que le traitement favorable réservé aux Juifs et aux nouveaux-chrétiens à Ferrare fût entièrement désintéressé, ni que ceux-ci aient été à l’abri de tracas et d’humiliations de diverse nature. Les fondements de la tolérance résidaient dans les avantages économiques qu’ils apportaient à la ville et, plus généralement, au duché, grâce dans un premier temps à leurs capacités bancaires et financières, puis, surtout avec l’arrivée des nouveaux-chrétiens, grâce à leur activité marchande et à leur rôle dans le commerce avec le Levant. Les impôts dont ils s’acquittaient étaient conséquents. Le port d’un signe distinctif, en l’occurrence un chapeau jaune, fut décrété en 1498 par Hercule Ier ; les femmes, semble-t-il, en furent exemptées et d’autres exceptions virent plus tard le jour. Diverses couches de la population chrétienne leur étaient souvent hostiles et, comme nous l’avons vu, la calomnie pouvait faire basculer les princes dans d’autres dispositions. En 1546, accusé de trahison, Isaac Abravanel, fils du médecin Joseph Abravanel, fut jeté en prison sur ordre d’Hercule II, et ne fut relâché qu’après que deux savants chrétiens eurent témoigné de son innocence. Néanmoins, si l’intérêt guidait les princes, cet intérêt avait au moins le mérite d’être éclairé et solidement ancré dans la réalité. Dans le monde très relatif où vivaient les Juifs, les contraintes qui pesaient sur eux à Ferrare étaient plus légères qu’en maints autres endroits d’Italie, et ils y jouissaient d’un sentiment de sécurité certainement plus grand.

La brillante cour des ducs d’Este, dont la générosité envers les poètes, les artistes et les savants fit de Ferrare l’un des grands foyers de la culture humaniste italienne aux XVe et XVIe siècles, a, comme il se doit, été célébrée. Sous leur règne, et dans un environnement aussi stimulant, les Juifs de Ferrare développèrent une vie culturelle propre, d’une richesse remarquable. Nous nous bornerons, par la force des choses, à un seul de ses aspects.

La première imprimerie hébraïque à Ferrare fut créée par Abraham ben Hayyim « Le teinturier » de Pesaro en 1476, cinq ans après l’ouverture, dans la ville, d’une imprimerie chrétienne par le Français André de Belfort, et seulement un an après l’impression, à Reggio di Calabria et à Pieve di Sacco, des premiers livres datés en langue hébraïque. On sait qu’Abraham ben Hayyim publia deux livres à Ferrare, après quoi il quitta la ville. On retrouve sa trace plus tard à Bologne, puis à Soncino. Manifestement, la production des autres imprimeries qui avaient commencé à se multiplier en Italie et ailleurs suffisait à couvrir les besoins des Juifs ferrarais. Et, de fait, pendant soixante-quinze ans, la ville ne disposerait pas de sa propre presse en hébreu. Pendant toute la première moitié du XVIe siècle, le développement rapide de l’imprimerie hébraïque, dominée en Italie depuis 1515 par Venise, le rendrait superflu. En 1543, le projet d’une nouvelle édition du Talmud vit le jour. Un rabbin souabe, Isaac Guenzburg, dépêcha à Ferrare Paulus Emilius, un imprimeur chrétien d’Augsbourg, et Hayyim Schwartz, un imprimeur juif de Prague, afin qu’ils se mettent à la tâche. Toutefois, en partie pour des raisons financières, Paulus se désista et le projet avorta.

Vers le milieu du XVIe siècle, la situation changea radicalement lorsque la Contre-Réforme, devenue plus combative, s’accompagna d’un renforcement de la surveillance et de la censure des livres en hébreu. À Venise, l’impitoyable rivalité qui commença à se faire jour en 1550 entre Bragadini et Giustiniani, les propriétaires chrétiens des deux principales imprimeries hébraïques à l’époque, allait indirectement déclencher l’intervention du pape et conduire, trois ans plus tard, au brûlement d’exemplaires du Talmud. Dès lors, il apparut sans doute nécessaire de trouver d’autres lieux où, contrairement à Venise, les Juifs auraient le droit non seulement d’imprimer, mais aussi de posséder leurs propres presses et de publier sous leur nom. En 1551, de telles entreprises furent créées presque simultanément par Tobiah Foa à Sabbionetta et par Samuel ben Abraham Ibn Askarah Zarfati de Pesaro à Ferrare.

Samuel Zarfati avait appris le métier en participant, en 1547, à l’impression de livres hébraïques à Rome, mais à la fin de cette année-là, l’imprimerie avait reçu l’ordre de fermer. À Ferrare, Zarfati imprima en 1551-1552 cinq livres en hébreu, dont le premier, Ma’ayeney ha-yeshu’ah d’Isaac Abravanel, avec en préface la première biographie imprimée de l’auteur, serait le plus important. Puis, de façon assez abrupte, nous perdons sa trace, à moins, comme j’en ai avancé l’hypothèse, qu’il ne faille l’identifier à Samuel « Zarfi » installé à Safed.

Alors que Zarfati y était encore actif, une autre imprimerie vit le jour à Ferrare, dont la production se révélerait, du moins avec le recul, beaucoup plus influente. En 1552, un certain Yom Tob ben Levi Atias imprima une traduction espagnole du Livre de prières juif pour l’année entière. Bien que le patronyme Atias (ou Athias) occupe une place éminente dans l’histoire de la diaspora séfarade, nous ne savons rien de lui, si ce n’est qu’il vint d’Espagne, où (si l’on en croit le colophon de la Bible de Ferrare que nous examinerons plus loin) il vivait comme chrétien sous le nom de Jerónimo de Vargas. Sur la page de titre de ce livre de prières, on peut lire : « Lybro de oraciones de todo el año, traduzydo del Hebrayco de verbo a verbo, de antiguos exemplares, por quanto los ympressos hasta aqui estan errados… »

Comme on le voit, Atias ne prétend nullement que son ouvrage est le premier livre de prières juif à être imprimé en espagnol. Bien au contraire, il s’agit, tient-il à le souligner, d’une nouvelle traduction réalisée directement de l’hébreu (en réalité, on a plutôt affaire à une traduction espagnole traditionnelle, peut-être révisée à la lumière du texte original en hébreu), justement parce que « celles publiées jusqu’à maintenant sont erronées ». Ce qui signifie clairement que des livres de prières imprimés en espagnol existaient déjà. Toutefois, seuls deux livres de ce type nous sont parvenus – dont un accompagné du texte hébreu ; ils furent publiés à Venise la même année (1552) ; s’il en exista des plus anciens, ils ont apparemment disparu. Quoiqu’il en soit, c’est donc Ferrare et non Venise qui fut le véritable berceau de l’imprimerie juive dans les langues vernaculaires ibériques, jetant ainsi les fondements d’une tradition qui, plus tard, connaîtrait son épanouissement en Hollande et ailleurs.

Le temps et le lieu étaient assurément propices à une telle entreprise. Dans les denses et importantes communautés séfarades de l’Empire ottoman, le judéo-espagnol (ladino), écrit et bientôt imprimé en caractères hébraïques, s’était solidement implanté, si bien que même les nouveaux-chrétiens qui revenaient au judaïsme étaient censés apprendre l’alphabet hébreu pour pouvoir le lire. Tel n’était pas le cas en Italie. Dans cet environnement européen, en effet, l’arrivée permanente d’immigrants nouveaux-chrétiens ne connaissant que l’espagnol et le portugais faisait qu’il était indispensable de rendre immédiatement accessibles, dans ces langues et dans l’alphabet latin, au moins quelques-uns des textes fondamentaux du judaïsme, notamment liturgiques et bibliques. Nulle part en Italie ce besoin n’aurait pu être perçu aussi clairement et rempli avec autant de facilité qu’à Ferrare. Quand Yom Tob Atias commença son œuvre d’imprimeur, la ville abritait déjà un nombre important de nouveaux-chrétiens revenus à la foi juive. Hercule II, qui les avait accueillis en sachant pertinemment que leur retour au judaïsme en faisait des hérétiques au regard du droit canon et aux yeux de l’Inquisition, ne pouvait logiquement s’opposer à la publication d’ouvrages religieux en langues vernaculaires destinés à leur usage.

Il est frappant de constater qu’à cette époque, où la majorité des nouveaux-chrétiens qui fuyaient la péninsule Ibérique venait désormais du Portugal, tous les ouvrages de liturgie juive publiés à Ferrare, de même que la Bible, parurent en espagnol et non en portugais. Pendant deux cent cinquante ans, le même phénomène se reproduirait ailleurs. Alors qu’une vaste littérature juive vit le jour en portugais (la Consolation en est le premier monument), ni la liturgie juive ni la Bible hébraïque ne furent imprimées dans cette langue avant le XXe siècle. Des traductions portugaises des prières devaient certainement circuler sous forme de manuscrits ; en 1556, par exemple, un judaïsant portugais qui, entre autres fautes, avait commis une traduction du Pentateuque et du Livre des Juges dans sa langue maternelle, fut brûlé vif. Mais aucune de ces traductions des prières ou des Écritures ne sortit des presses. L’explication généralement donnée – à savoir que l’espagnol aurait représenté pour les Juifs séfarades une langue tout à la fois profane et religieuse, alors que le portugais leur semblait exclusivement réservé à des usages profanes – ne rend pas compte d’une réalité en fait plus complexe. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, beaucoup de classiques juifs religieux parurent sous forme imprimée en traduction portugaise, à côté des sermons qui, eux, étaient communément prononcés dans cette langue. Encore aujourd’hui, à Londres, à Amsterdam ou à Curaçao, on peut entendre à la synagogue certaines formules consacrées et certaines prières récitées en portugais. Ce n’est qu’à la Bible et à la liturgie qu’un certain conservatisme demeura attaché, probablement parce que ces textes étaient déjà porteurs d’une vénérable tradition remontant au Moyen-Âge.

À Ferrare, Yom Tob réussit à publier en 1552 deux autres ouvrages liturgiques, l’un et l’autre en espagnol. L’année suivante, nous découvrons son nom associé à celui d’Abraham Usque pour l’impression de la grande bible espagnole qui passerait à la postérité sous le nom de « Bible de Ferrare ». Et puis, comme Samuel Zarfati, il disparaît sans laisser de trace. Abraham Usque acheta, ou prit la direction de l’imprimerie de ses deux prédécesseurs. À partir de l’automne 1553, il allait imprimer des livres aussi bien en hébreu, qu’en espagnol ou en portugais. Abraham et Samuel Usque ont alternativement été présentés comme des frères, ou comme un père et son fils, et l’on dit souvent de Samuel qu’il participa activement aux travaux d’imprimerie réalisés à Ferrare – mais ce ne sont là que de pures conjectures. Tout ce que l’on peut affirmer avec certitude, c’est qu’ils avaient, entre eux et avec le poète Salomon Usque sur lequel nous reviendrons, une relation de parenté. À part ça, nous ne disposons que de très peu d’informations à leur sujet. Comme Samuel, Abraham était né au Portugal ; et d’ailleurs, il se peut qu’ils soient venus ensemble en Italie. Dans l’édition dite « juive » de la Bible de Ferrare, il se présente explicitement comme Abraham Usque Portuguez, alors que son associé signe Yom Tob Atias hijo de Levi Atias Español. Dans ses livres en hébreu, il s’appelle souvent lui-même Ha-Sefardi, mais Sefarad était un terme générique assez vague qui désignait l’Espagne et, plus généralement, toute la péninsule Ibérique. Parfois, il se nomme simplement Abraham Usque, d’autres fois, Aben (ou Ibn) Usque. Que son père s’appelait Salomon (en hébreu : Shelomoh), nous le découvrons dans un livre de prières en espagnol pour la Nouvelle Année et le Jour du Grand Pardon imprimé en 1553, où lui-même se présente ainsi : Abraham Usque Be Selomoh Usque Portuguez. La dédicace de l’édition « juive » de la Bible en espagnol à dona Gracia Nassi montre que, comme Samuel Usque, il bénéficiait de sa protection et de son soutien.

L’autre information jusqu’ici universellement acceptée concernant Abraham Usque est, j’ose le dire, passablement douteuse et mérite un nouvel examen. Dans le colophon de l’édition, dite « chrétienne », de la Bible de Ferrare, Usque et Atias donnent respectivement pour nom Duarte Pinel [entendez Pinhel] Portuguez et Jeronímo de Vargas Español. Comme pratiquement tous les spécialistes tenaient pour allant de soi que ce devait être le nom chrétien qu’ils portaient avant de quitter la péninsule Ibérique, certains, franchissant un pas de plus, ont identifié Abraham Usque avec un certain Duarte Pinhel dont une grammaire latine accompagnée d’un traité sur les calendes romaines avait paru à Lisbonne en 15431. Tout cela est bien sûr possible. Néanmoins, une question se pose : Usque et Atias révèlent-ils leur vrai nom ibérique dans la Bible de Ferrare ? Longtemps habitués au secret, les anciens crypto-Juifs espagnols et portugais se laissaient rarement aller à le faire, du moins pas dans leurs ouvrages imprimés, craignant, on le comprend, qu’une telle révélation ne donne matière à l’Inquisition pour inquiéter leurs proches et leurs amis restés sur place. Une fois hors de la péninsule, les auteurs signaient leurs livres, soit de leur nom juif, soit de leur nom chrétien, mais jamais des deux à la fois. Or, quiconque serait tombé, même par hasard, sur les deux éditions de la Bible de Ferrare aurait aussitôt fait le rapprochement. Usque et Atias étaient-ils prêts à courir ce risque ? Personnellement, j’estime que tout ce que ce colophon de l’édition « chrétienne » nous apprend avec certitude est leur pays d’origine. Quant à savoir si les noms portugais et espagnols qu’ils y ont inscrits sont authentiques ou inventés, le doute doit prévaloir.

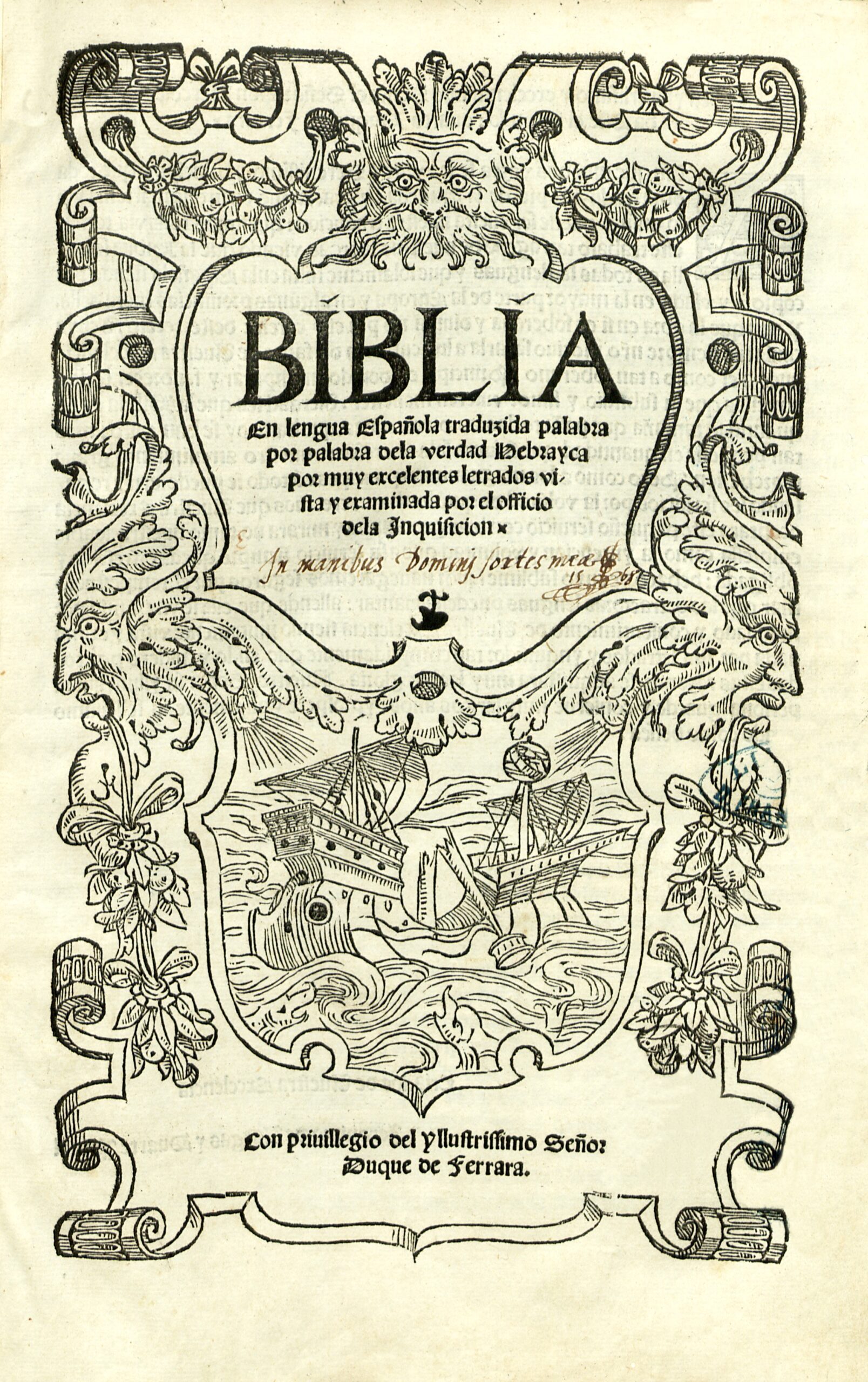

Tout le monde s’accorde à penser que la Bible de Ferrare représente un immense jalon dans l’histoire de l’imprimerie. C’est la première traduction imprimée en espagnol de la Bible hébraïque, l’œuvre de Juifs qui avaient emporté leur langue avec eux en exil. La typographie gothique et le travail d’impression de cet imposant in-folio sont extrêmement soignés. Le texte, fondé sur d’anciennes traductions médiévales en castillan qui circulaient parmi les Juifs d’Espagne, allait devenir quasi canonique pour les Juifs séfarades d’Europe et connaîtrait pas moins de cinq réimpressions à Amsterdam aux XVIIe et XVIIIe siècles – sans compter de nombreuses éditions à part de livres tels que le Pentateuque, les Psaumes et le Cantique des Cantiques. Œuvre en tous points remarquable, elle fut achevée le 1er mars 1553, et l’on peut s’étonner qu’elle fût composée en si peu de temps relativement. Si l’on en croit la formule du colophon (con yndustria y diligencia), il semblerait qu’Abraham Usque participa personnellement au travail d’impression, tandis que la dépense (a costa y despeza) fut supportée par Atias.

Beaucoup a été écrit sur cette Bible de Ferrare et, pourtant, certaines énigmes persistent. La principale réside dans l’existence de deux dédicaces et de deux colophons, qui ont pendant longtemps conduit à supposer qu’ils représentaient deux éditions distinctes, destinées l’une aux lecteurs juifs, l’autre aux lecteurs chrétiens. Ainsi, alors que le frontispice reste inchangé, certains exemplaires comportent une dédicace à Gracia Nassi (a la muy magnifica Señora Dona Gracia Naci), tandis que le colophon, outre le nom juif des imprimeurs, indique la date selon le calendrier hébraïque (en 14 de Adar de 5313). Quelques exemplaires contiennent deux pages reliées supplémentaires donnant la liste des passages, tirés des livres prophétiques de la Bible, qu’il convient de lire à la synagogue le Shabbat et les jours de fête tout au long de l’année (Tabla de la Haphtaroth de todo el año). D’autres exemplaires, en revanche, sont dédicacés à Hercule II (Al yllustrissimo y excellentissimo Señor el Señor Don Hercole da Este El Segundo : quarto Duque de Ferrara), tandis que le colophon donne les noms des imprimeurs en portugais et en espagnol, ainsi que la date (en primero de Março de 1553) selon le calendrier chrétien.

Mais surtout, plus important d’un point de vue théologique, on relève l’existence d’une autre variante, cette fois dans le texte biblique même. Concernant le célèbre verset d’Isaïe (7,14)

« Voici, la jeune femme (en hébreu : ’almah) est devenue enceinte, elle va mettre au monde un fils », vieille antienne de la polémique judéo-chrétienne, certains exemplaires donnent comme équivalent moça, qui refléterait l’interprétation juive du vocable, tandis que d’autres lui préfèrent virgen, dont les connotations chrétiennes sont évidentes ; et d’autres encore, esquivant le problème, donnent simplement une translittération du mot hébreu : ALMA.

Si tous ces éléments s’organisaient de façon cohérente, les choses seraient assez simples. En effet, logiquement, on s’attendrait à ce que les exemplaires portant une dédicace juive comportent aussi le colophon juif, la traduction juive ou « neutre » d’Isaïe 7,14 et, éventuellement, la liste des Haphtaroth. Et, inversement, à ce que les exemplaires avec la dédicace chrétienne portent le colophon chrétien et, dans Isaïe, le mot virgen. Or, une comparaison minutieuse de quasiment tous les exemplaires conservés de la Bible de Ferrare ont montré que ce n’était nullement le cas. Certains exemplaires avec la dédicace juive portent le colophon chrétien, et inversement. Moça, virgen et ALMA apparaissent presque indifféremment et de manière aléatoire, quels que soient la dédicace et le colophon; bien plus, la liste des Haphtaroth figure dans certains exemplaires «chrétiens». Quoi qu’on puisse imaginer de ce qui a pu se produire aux différentes étapes de l’impression et de la reliure, l’idée généralement admise selon laquelle on serait en présence de deux éditions distinctes, l’une juive, l’autre chrétienne, ne tient pas. En effet, du début jusqu’à la fin, ce texte en espagnol est manifestement juif : il évite toutes les connotations christologiques et ne reprend aucune des erreurs de traduction de la Vulgate. Respectant la réticence traditionnelle des Juifs à prononcer le Tétragramme, le nom de Dieu y est toujours représenté par l’initiale « A » en capitale, abréviation de l’hébreu Adonay. Bref, tous les exemplaires de la Bible de Ferrare, quelles que soient leurs variantes, sont fondamentalement juifs et constituent une seule édition. Tout au plus peut-on déduire des diverses variantes (dont seule la relativement peu fréquente virgen possède un sens réellement chrétien) qu’elles reflètent une certaine inquiétude – l’impression et la circulation du livre seraient-elles autorisées ? – et une tentative de réponse, réalisée à la hâte et sans grande conviction, consistant à faire une concession dans certains exemplaires afin d’obtenir le privilège.

On trouvera ailleurs des descriptions et des collations détaillées de la Bible de Ferrare. Pour ma part, j’aimerais m’attarder sur le frontispice, intéressant à la fois pour son texte et pour son symbolisme.

Outre qu’il proclame que cette Biblia en lengua Española a été traduite « mot pour mot de la Vérité Hébraïque » et publiée avec un privilège accordé par le duc de Ferrare, il prétend également que cette Bible a été « vue et examinée par l’office de l’Inquisition » (Vista y examinada por el oXicio de la Inquisicion) – affirmation jamais sérieusement contestée jusqu’ici. Or, si le privilège ducal a certainement été obtenu, il est difficile d’imaginer que ce livre aurait reçu un accueil favorable de l’Inquisition. En effet, quel inquisiteur, à Ferrare ou ailleurs, aurait autorisé l’impression d’une Bible en langue vernaculaire dont le texte, pour qui connaît la Vulgate, serait aussitôt apparu comme ouvertement juif ? À peine seize ans plus tard, le réformateur espagnol Casiodoro de Reina publiait sa propre traduction de l’Ancien et du Nouveau Testaments ; bien que s’étant appuyé sur la Bible de Ferrare pour son travail, il ne manquait pas de dénoncer les « grandes erreurs » qu’elle contenait, certaines « conçues dans la haine du Christ », et qualifiait l’ensemble de « frauduleux et habilement corrompu ». Au XVIIIe siècle, Joseph Rodríguez de Castro qualifierait, pour sa part, la Bible de Ferrare de « traduction espagnole selon la mentalité juive ».

D’autres éléments viennent renforcer mes doutes concernant une prétendue permission accordée par l’Inquisition. Dans les innombrables livres effectivement imprimés avec l’accord exprès de l’Inquisition, la mention de cette approbation apparaît généralement au bas de la page de titre (comme ici le privilège ducal), ou bien le texte des différentes autorisations, en général signé, est imprimé sur les premiers ou les derniers feuillets. La Bible de Ferrare est le seul livre que je connaisse où l’« examen » prétendument effectué par l’Inquisition figure dans le sous-titre et où aucune des formes habituelles n’est respectée. Qui plus est, cette mention aurait fait référence, non pas, comme ici, à l’« office », mais conformément à une tradition universellement établie et immuable, au « Saint Office ». Certes, on trouve une autre allusion à l’Inquisition dans la dédicace à Hercule II imprimée, dans les exemplaires où elle figure, au verso de la page de titre. Toutefois, même là, la formule est étrange et ambiguë. Entre autres expressions de leur gratitude, « Jerónimo de Vargas » et « Duarte Pinel » y remercient le duc en ces termes : cette Bible « a été imprimée sur la commande et avec le consentement de Votre Excellence, après avoir été vue et examinée conjointement par vos lettrés et votre inquisiteur (por sus letrados y ynquisidor) de façon si approfondie que, dans les temps à venir, pour toutes ces raisons, elle acquerra une gloire digne d’éloge ».

Étant donné qu’en Italie les inquisiteurs étaient nommés par Rome et expressément placés sous son autorité, que peut bien signifier cette curieuse formule : « vos lettrés et votre inquisiteur » ? Et si un inquisiteur était intervenu, pourquoi fallait-il en remercier le duc ? À mon avis, les imprimeurs le remercient, non pas parce que leur Bible avait fait l’objet d’un examen rigoureux de la part de l’Inquisition, mais parce que Hercule s’était arrangé pour qu’ils puissent, d’une façon ou d’une autre, contourner cette obligation, soit en contraignant effectivement un inquisiteur à donner son consentement, soit en acceptant qu’ils usent d’une quasi-fiction.

En Espagne, ceux qui étaient en position de juger de ces questions ne se laissèrent pas abuser. En interdisant la Bible de Ferrare réimprimée à Amsterdam avec la reproduction à l’identique du sous-titre d’origine, l’Index espagnol décréta, à juste titre, qu’elle prétendait fallacieusement avoir été vue et examinée par l’Inquisition (que falsamente se dice ser vista y examinada por la Inquisicion). Il n’empêche, les deux imprimeurs de Ferrare espéraient sans doute que leur stratagème faciliterait sa diffusion, au moins en Italie. Et on peut aussi comprendre qu’Usque et Atias ne purent se résoudre à qualifier de « sainte » une institution dont ils avaient fui les horreurs et que la Consolation, imprimée quelque six mois plus tard (sans privilège ni autorisation quelconque) traiterait de « monstre féroce à la forme tellement étrange et l’aspect si terrible qu’à la simple mention de son nom toute l’Europe tremble».

Toutefois, le plus frappant, dans ce frontispice, est son iconographie. En haut, au centre du cadre d’une gravure sur bois richement ornée, nous voyons la tête d’un homme barbu, apparemment Neptune, qui, les joues gonflées, souffle la tempête. Sous le texte, un navire aux voiles déchirées et au mât brisé affronte les vagues d’une mer déchaînée. Diverses interprétations fantaisistes ont été avancées. On a affirmé, par exemple, que cette image était « sans doute destinée à illustrer l’histoire de Jonas, dont la délivrance miraculeuse revêtait un sens particulier pour les victimes de l’Inquisition » – rapprochement plutôt curieux dans la mesure où le héros biblique fuyait, non pas devant des ennemis mortels, mais devant la colère de Dieu. La scène décrite n’a rien d’optimiste : elle est, au contraire, tragique. La clé de son symbolisme se trouve dans une métaphore filée par Usque dans la Consolation, et l’on peut s’étonner que personne, jusqu’ici, n’ait fait le rapprochement. Dans sa Lamentation finale, Icabo s’écrie : « Et jusqu’à ce jour, aucune de ces tourmentes n’a cessé de me maltraiter ; comme un vaisseau battu des vents tempétueux en haute mer, qui ne peut tourner sa proue en sécurité vers aucune des quatre parties du monde, ainsi je me trouve encore maintenant, moi Israël tourmenté au milieu de mes infortunes. »

Consolation aux tribulations d’Israël de Samuel Usque, Ferrare, 1553.

© Collection privée

Cette nef symbolise donc le peuple juif frappé par le sort, et plus particulièrement les Juifs chassés d’Espagne et du Portugal, partis au milieu des périls à la recherche d’un abri sûr. Ainsi décrypté, le frontispice de la Bible de Ferrare devient véritablement emblématique de toute cette époque.

Passant presque inaperçue au premier regard, une sphère armillaire orne le sommet de l’un des mâts. Ce détail a son importance. Immédiatement après la parution de cette Bible, Usque, devenu un éditeur indépendant, choisit cette sphère comme marque d’imprimeur. Elle apparaît sur les ouvrages en hébreu, en espagnol ou en portugais sortis de ses presses.

Le roi dom João II avait attribué la sphère armillaire comme devise à dom Manuel. Au cours du XVIe siècle, on la trouve dans divers livres d’au moins quatre imprimeurs du Portugal, accompagnée des mots Spera in Deo et fac bonitatem (Psaume 37,3 de la Vulgate), ou simplement Spera in Deo. Elle fut aussi utilisée, de manière indépendante, par plusieurs imprimeurs non portugais à Paris et à Venise. Toutefois, alors que ces maîtres-imprimeurs l’avaient peut-être choisie pour des raisons esthétiques, Usque, comme on l’admet généralement, entendait ainsi affirmer ses origines portugaises.

Mais n’était-ce que cela ? Il est dans la nature des symboles d’incarner simultanément plusieurs strates de signification. Le fait même que la sphère armillaire apparaisse déjà sur le navire de la Bible de Ferrare devrait nous alerter : ne revêt-elle pas aussi une dimension juive ? Et, de fait, nous sommes ici en présence d’une spectaculaire image renversée. Cet emblème, qui symbolisait l’ère des grandes découvertes du Portugal et ses glorieuses ambitions, devient, entre les mains d’Usque, un symbole des plus récentes errances du peuple juif qui, ballotté par la tempête de ses infortunes, espère trouver un havre de paix. Dans les livres imprimés en espagnol et en portugais par Usque, la devise, inscrite sur un mince rubban aux extrémités enroulées, est devenue In Te Domine spes mea (Psaumes 71, 5). La sphère armillaire est flanquée de part et d’autre de son support des deux initiales « A » et « V » (Abraham Usque). Dans les livres en hébreu, la composition est plus complexe. Le phylactère porte ce verset inscrit en caractères hébraïques :

« J’espère en l’Éternel, mon âme est pleine d’espoir, et j’ai toute confiance en sa parole » (Psaumes 130, 5). Les initiales d’Usque figurent encore en caractères latins. Des deux côtés du rectangle vertical qui encadre la sphère, lui-même parfois placé à l’intérieur d’une bordure architecturale, Usque insère ce verset :

« Ceux qui mettent leur espoir en Dieu acquièrent de nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles ; ils courent et ne sont pas fatigués, ils vont et ne se lassent point.» (Is 40, 31). Bien qu’on le présente souvent comme imprimeur, Usque était aussi éditeur. À ce titre, il employait des ouvriers chargés des presses et des relecteurs. Ainsi, le texte du tout premier livre en hébreu qui sortit de ses presses le 9 Elul 5313 (19 août 1553), Hoshanot le-Sukkot (Hymnes et prières pour la fête des Tabernacles, avec un commentaire de Simon ben Zemah Duran) fut préparé par Isaac Alhakim.

Le Pentateuque en hébreu de 1555 fut relu et corrigé par Benjamin Saul De’ Rossi (en hébreu : « min ha-’Adumim »). L’impression de livres en hébreu et en langues vernaculaires commença presque simultanément en 1553. En espace de cinq ans environ, on sait que vingt-neuf livres en hébreu virent le jour, un résultat impressionnant. Dans leur ensemble, ils reflètent les goûts et les diverses préoccupations intellectuelles des Juifs italiens de l’époque.

À côté de plusieurs livres de prières, du Pentateuque et de guides pour l’observance des pratiques religieuses juives, on relève des œuvres de littérature, par exemple, Ben ha-melekh veha-nazir (« Le prince et l’ermite ») d’Abraham bar Hasdai, version hébraïque de Barlaam et Josaphat datant du XIIIe siècle, des livres traitant de la géographie (la Relation de voyage de Benjamin de Tudèle), de la kabbale (Ma’arekhet ha-’Elohut, sur les mystères cachés de la Divinité), du messianisme (Hibbur yafeh min ha-yeshu’ah de Nissim bar Jabob, un traité sur la Rédemption), et pas moins de sept ouvrages importants de philosophie reflétant les oppositions qui divisaient les communautés italienne et séfarade entre rationalistes et antirationalistes.

La Relation de voyage de Benjamin de Tudèle, Ferrare, 1555. © Collection privée

Cependant, c’est dans ses publications en langues vernaculaires qu’Usque se révéla un précurseur. Comme pour la Bible de Ferrare, hormis quelques frontispices, le texte de tous ces livres est composé en caractères gothiques. Le premier à paraître fut une traduction en espagnol d’un recueil de prières pour la Nouvelle Année et le Jour du Grand Pardon, achevé le 15 Elul 5313 (25 août 1553). Il fut suivi de la Consolation de Samuel Usque qui sortit des presses le 7 septembre. Vint ensuite, le 15 novembre, une traduction en espagnol des Psaumes, la première jamais imprimée dans une langue profane par et pour des Juifs. Jusqu’alors, un seul Psautier avait été imprimé en espagnol, à Lyon en 1550, probablement à l’intention des protestants espagnols mais que les nouveaux-chrétiens, qui vivaient alors nombreux dans cette ville, pouvaient aussi se procurer. Quand, en 1628, le psautier d’Usque connut une réimpression à Amsterdam, son nom fut conservé sur la page de titre.

Extrait de l’introductions de Yosef H. Yerushalmi, traduction de l’anglais par Jacqueline Carnaud parue dans Samuel Usque, Consolation aux tribulations d’Israël, 1553, Paris, Chandeigne, 2014.

MARYVONNE BOUDOY & ANNE-MARIE QUINT

Introduction

Bernardim Ribeiro, MENINA E MOÇA, 1553

(extrait de Livre des Nostalgies / Chandeigne)

Le Livre des Nostalgies, – connu au Portugal sous le titre Menina e Moça (Enfant et jeune fille), soit les premiers mots du texte – est considéré comme un roman fondateur, saisissant par la beauté de son style, son caractère novateur et l’auréole de mystère qui l’entoure. Sans doute écrit autour de 1540, publié avant même d’être achevé, puis complété par une suite déroutante (dans l’édition d’Évora), depuis bientôt cinq cents ans, il intrigue et fascine ses lecteurs. L’existence de copies manuscrites et de trois éditions successives au XVIe siècle, toutes en portugais, en Italie, au Portugal et en Allemagne, atteste d’un succès incontestable. La

langue portugaise, à cette époque, ne jouissait pourtant pas en Europe d’un prestige particulier, et on la confondait souvent avec l’espagnol. Toutefois, l’activité commerciale des Portugais dans le monde connaissait alors son apogée.

En outre, les communautés d’exilés de religion judaïque qui avaient dû fuir le Portugal où sévissait l’Inquisition, disséminées dans le Nord de l’Europe et en Italie, restaient attachées à leur langue maternelle. Le livre a donc circulé au Portugal et en Europe. Mais il n’a été traduit en français que récemment : encore s’est-on limité à la partie considérée unanimement comme authentique, en laissant de côté près de la moitié du livre – la suite d’Évora – qui figurait dans les rééditions successives au Portugal jusqu’au XXe siècle. Il nous a semblé qu’il fallait en proposer au public français une version complète, quelles que soient les réserves des érudits à l’égard de la partie que l’on qualifie souvent, et peut-être un peu légèrement, d’apocryphe.

L’auteur

L‘auteur est entouré de mystère. Il a un nom, Bernardim Ribeiro, mais ce que l’on sait de lui est peu de chose. Il faut tout déduire de rares témoignages contemporains, voire de son œuvre, ce qui peut être source de bien des erreurs. Né peut-être en Alentejo, au sud du Tage, dans la bourgade de Torrão, aux alentours de 1490, il a fréquenté à Lisbonne la cour brillante du roi dom Manuel I, « le Fortuné », qui a régné de 1495 à 1521, et dont la fabuleuse richesse suscitait la jalousie des autres monarques d’Europe. De cela on est sûr, puisque douze de ses compositions ont été recueillies dans le volumineux Chansonnier Général que Garcia de Resende a publié en 1516 et qui rassemble les œuvres des poètes de cour de son temps et de quelques autres plus anciens. La cour royale est alors au Portugal le principal foyer culturel : l’Université, encore installée à Lisbonne, ne joue dans ce domaine qu’un rôle secondaire. C’est sans doute à la cour que Bernardim Ribeiro est devenu l’ami de Francisco Sá de Miranda. Ce dernier est mieux connu. Né probablement en 1487, ami des Castillans Boscán et Garcilaso de la Vega, il est l’un des poètes pionniers de la Renaissance au Portugal. Il a introduit l’hendécasyllabe italien dans la poésie portugaise, ouvert des voies nouvelles au théâtre et son prestige a été considérable non seulement dans sa patrie, mais aussi dans l’Espagne voisine. Dans deux pièces du Chansonnier Général, Bernardim Ribeiro et lui badinent avec une dame de la cour. Par ailleurs, Sá de Miranda parle longuement de « son ami Ribeiro » dans l’églogue Alexo, où il fait allusion à un voyage commun en Italie, et à un événement grave qui aurait éloigné Ribeiro de la cour : maladie ? Passion coupable ? Faute politique ? Abjuration ? On est réduit à des conjectures.

S’il est vrai qu’on a trouvé trace de plusieurs homonymes plus ou moins liés à la cour portugaise au cours du XVIe siècle, les dates où ils ont vécu ne correspondent pas avec le peu que l’on sait de notre auteur. Un Bernardim Ribeiro fut bien nommé secrétaire privé du roi dom João III en 1524 : est-ce notre auteur ? Rien d’autre ne le prouve que cette contemporanéité. Mais le manuscrit de la Bibliothèque nationale de Lisbonne laisse entendre que l’auteur de Menina e Moça a été très proche de la cour.

La légende s’est emparée très tôt de ce personnage énigmatique. Il en reste des versions écrites, dont les plus anciennes datent du XVIIe siècle. Dans un manuscrit anonyme antérieur à 1650, conservé à la bibliothèque publique d’Évora, on peut lire :

Bernardino Ribeiro, très noble courtisan, aimait beaucoup l’infante dona Brites, fille de dom Manuel. Cette infante épousa en Savoie Charles, duc et prince de ces états. Bernardino Ribeiro, lors du départ de la princesse, s’en alla sur le plus haut sommet de la montagne de Sintra où, les yeux fixés sur le vaisseau qui l’emportait, il la regarda jusqu’à la perdre de vue. Ayant abandonné toute illusion, il s’adonna à la vie solitaire, se faisant ermite en cet endroit même ; c’est là qu’il composa un livre qui s’intitule Saudades (Nostalgies). Au bout de quelques années, il partit en voyage en Italie et se rendit en Savoie. Sachant que la duchesse dona Brites venait à heure fixe à l’une des portes du palais pour distribuer des aumônes aux pauvres, il se plaça au milieu d’eux pour la voir. Mais elle le reconnut et lui ordonna de ne pas s’attarder dans la ville, car les jours anciens et les divertissements du palais étaient désormais passés. Il lui obéit en cela, mais refusa d’accepter une somme d’argent que la princesse et duchesse lui offrait pour s’en retourner au Portugal. C’est la mort qui mit fin à son voyage et il mourut de pure tristesse.

On pourra constater qu’il existe quelques similitudes entre cette émouvante histoire et celles du livre : le mariage qui éloigne la femme aimée, la douleur de l’abandon, le retrait dans la solitude, la tristesse associée à la mort. Le romancier- poète a-t-il transposé dans la fiction des éléments de sa propre existence ? Ou est- ce le roman qui a inspiré sa « biographie » légendaire ? Ce qui est certain, c’est qu’en l’absence de documents authentiques permettant d’éclairer la vie d’un écrivain dont l’œuvre est d’une qualité exceptionnelle, on est allé, au XIXe siècle, jusqu’à en fabriquer de faux. Et au XXe siècle encore, les hypothèses les plus diverses ont été formulées à son sujet, sa passion pour l’infante Béatrice n’étant que l’une d’elles. On lui a attribué d’autres amours malheureuses. On a dit qu’il était mort fou à l’hôpital de Tous-les-Saints. On s’est demandé s’il n’était pas un de ces juifs baptisés de force sur l’ordre du roi dom Manuel en 1497, et si son livre n’était pas un témoignage, sous couvert de fiction romanesque, du drame qu’ont vécu ceux qu’on appelait alors les « nouveaux chrétiens » ou les « marranes », déchirés entre leur ancienne foi et la nouvelle, et menacés par les foudres de l’Inquisition instaurée par le roi dom João III à partir de 1536. De nombreux nouveaux chrétiens s’enfuirent autour de cette date. Mais rien de cela n’a pu être prouvé de façon irréfutable.

Bernardim Ribeiro n’était peut-être déjà plus de ce monde en 1554, date de la première impression de ses œuvres à Ferrare, en Italie. Et à plus forte raison en 1557, puisqu’il n’a pas participé au travail d’André de Burgos, son éditeur portugais. Une de ses églogues, la troisième, avait été publiée en 1536, dans une mince brochure dont il n’a peut-être même pas contrôlé l’impression, mais qui témoigne de la popularité de ses compositions.

Son œuvre, du moins celle qui est parvenue jusqu’à nous, a circulé manuscrite avant d’être imprimée, comme ce fut le cas pour celles de la plupart des écrivains de son temps. Outre le roman, cette œuvre comprend aussi cinq églogues et des poésies diverses. Les églogues et certaines poésies ont été publiées à la suite du roman dans les trois éditions du XVIe siècle. L’index inquisitorial de 1581 a interdit la lecture et la publication de Menina & moça. Mais la censure ecclésiastique en a autorisé une nouvelle édition légèrement expurgée en 1645. C’est cette dernière qui fut réimprimée plusieurs fois au Portugal, jusqu’à ce qu’on redécouvre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la première édition italienne, celle de 1554.

Un roman problématique

Si la biographie de Bernardim Ribeiro offre bien des lacunes, la qualité de son œuvre ne fait aucun doute. Ses contemporains l’ont lue et appréciée, surtout le roman. Camões y fait allusion dans une de ses lettres. Le Castillan nouveau chrétien Alonso Nuñez de Reinoso imite sa technique narrative dans son roman Los amores de Clareo y Florisea (Les amours de Clareo et Florisea). Frei Heitor Pinto, dans son Image de la vie chrétienne [Imagem da Vida Cristã], cite plusieurs phrases du Livre des Nostalgies, sans en nommer l’auteur. Gaspar Frutuoso, écrivain açorien, invente dans ses Saudades da Terra (Nostalgie du pays natal) une suite des histoires narrées par Bernardim Ribeiro.

À l’heure actuelle, on connaît trois éditions du XVIe siècle du roman de Bernardim Ribeiro. La première, intitulée Hystoria de menina e moca por Bernardim Ribeiro, a paru en 1554 en Italie, à Ferrare, chez l’éditeur juif d’origine portugaise Abraham Usque. La seconde, qui présente des variantes par rapport à la première mais surtout une suite importante, a pour titre : Primeira e segunda parte do livro chamado as Saudades de Bernardim Ribeiro (Première et seconde parties du livre appelé Les nostalgies de Bernardim Ribeiro) : elle a été publiée à Évora par André de Burgos en 1557. La troisième, imprimée en Allemagne à Cologne en 1559, et vendue à Lisbonne par Francisco Graseo la même année, reproduit, à de rares variantes près, l’édition de Ferrare.

On connaît également deux copies manuscrites du XVIe siècle, non autographes. L’une se trouve à l’Académie d’Histoire de Madrid. Elle date de la fin du siècle et a simplement pour titre: Tratado (Traité) de Bernaldim Ribeiro. L’autre est le premier texte copié dans un volumineux cahier manuscrit acquis par Eugenio Asensio dans la deuxième moitié du XXe siècle, racheté par José V. de Pina Martins, puis cédé par lui à la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Comme les dernières pages de ce cahier citent des événements datés de 1547, il est vraisemblable que les premières ont reproduit un texte écrit dans les années 1540, mais dont l’original a été perdu. Le titre est : Obra imtitullada saudades de Bernaldim Ribeiro que foy autor della (Œuvre intitulée Nostalgies de Bernardim Ribeiro, qui en fut l’auteur).

Si nous mentionnons ces détails, c’est que même si tous ces textes offrent entre eux des variantes, ils sont très semblables. Tous se présentent comme inachevés et s’interrompent au même endroit, sauf celui de l’édition d’Évora. Cette dernière est en effet la seule à diviser en deux parties le texte qu’elle propose ; ces parties sont elles-mêmes subdivisées respectivement en 31 et 58 chapitres pourvus de titres, certains peu pertinents. Les 41 derniers chapitres ne figurent que dans cette édition. Or l’éditeur André de Burgos dit avoir eu accès à un manuscrit original, dont lui- même relève le caractère inabouti dans son avertissement au lecteur :

Il a fallu mettre au propre à partir de l’original même de l’auteur cette première et cette deuxième partie tout entières, afin que le lecteur de l’une et de l’autre reconnaisse très clairement la différence qui existe entre les deux.

En effet, les incohérences entre la partie commune à tous les textes anciens et la « suite » d’Évora sont évidentes. Dans les dernières décennies, les critiques ne se sont le plus souvent intéressés qu’au texte de Ferrare, estimant que lui seul pouvait être considéré comme authentique, même si certaines variantes d’Évora et des manuscrits l’éclairent parfois utilement. M. Pina Martins, quant à lui, considère même qu’André de Burgos a utilisé un manuscrit « frauduleux ». En l’absence de certitudes, on se contente en général de parler du « texte présumé authentique » et de la « suite d’Évora ».

C’est pourtant à la seule version d’Évora et à ses rééditions successives, légèrement mutilées par la censure à partir de 1645, que les lecteurs portugais ont eu accès jusqu’au XXe siècle et c’est celle qu’ils ont crue authentique jusqu’à la réédition du texte de l’édition de Ferrare en 1923. C’est la traduction de cette version que nous présentons ici. En postface, nous développerons les arguments qui, à notre avis, justifient ce choix.

Un roman hors normes

Dès le début, le livre surprend, car l’auteur s’y dissimule sous les traits d’une émouvante narratrice féminine, à une époque où rares sont les femmes qui ont accès à l’écriture au Portugal. Une jeune fille solitaire, une exilée, entreprend de mettre dans un livre « les choses qu’elle a vues et entendues ». Elle ajoute : « Mais ensuite, songeant en moi-même, je me suis dit que la crainte de ne pas finir d’écrire ce que j’avais vu n’était pas une raison pour ne pas le faire, puisque je ne devais écrire pour personne d’autre que moi seule, pour qui les choses inachevées n’ont rien de nouveau. » Dès cet instant, la narratrice semble donc prévoir que son récit restera inachevé et elle avance comme excuse pour l’imperfection de son ouvrage la tristesse qui l’accable : le ton est donné, le livre sera triste. Il deviendra au fil du temps l’illustration emblématique de la saudade, ce sentiment caractéristique de l’âme portugaise. Le lecteur s’attend à lire l’histoire de la jeune fille qui, en effet, se lance dans le récit d’une de ses journées où la nature lui offre divers présages qu’elle ne saura déchiffrer qu’après coup, jusqu’au moment où elle rencontre une dame âgée. Cette dernière propose de lui raconter l’« histoire de deux amis », qu’elle tient de son père, et c’est finalement cette histoire que la jeune fille offre au lecteur.

Mais nouvelle surprise : ce n’est pas le conte annoncé que l’on découvre d’abord. La narratrice rapporte l’aventure de deux amants, Lamentor et Bélisa, qui ont fui leur patrie, apparemment dans l’espoir de vivre librement leur amour. La mort de Bélisa en couches met fin pour toujours à cet espoir. À l’occasion de cette mort a lieu la rencontre entre Aonia, la jeune sœur de Bélisa, et un chevalier désigné comme l’un des deux « amis » annoncés et qui va prendre le nom de Bimnarder. Le lecteur voit naître et s’affirmer l’amour entre Bimnarder et Aonia, jusqu’à ce que le mariage d’Aonia les sépare et désespère Bimnarder. Quelque temps après débute l’histoire d’Arima, fille de Lamentor et Belisa, dont s’éprend passionnément le chevalier Avalor dès qu’elle paraît à la cour du roi. Mais Arima, prenant conscience des sentiments d’Avalor et soucieuse de sa réputation, quitte la cour. Avalor part en quête de son amie et le texte présumé authentique s’interrompt au milieu de son errance. Mais dans la « suite de l’édition d’Évora », il n’y a pas de coupure et l’on constate la vanité de cette quête : Avalor va être confronté à une situation chevaleresque inattendue et ne retrouvera pas Arima. Le texte de cette édition passe alors à une rétrospective consacrée à Lamentor et Bélisa et aux événements qui ont précédé leur fuite. Il reprend ensuite le cours de l’histoire de Bimnarder qui, recueilli par un ermite, retrouve Aonia pour mourir avec elle, en la défendant contre son mari jaloux. Enfin, Lamentor est appelé au secours de damoiselles victimes des méfaits d’un chevalier félon : il meurt de ses blessures après avoir restauré la justice, et les couples qu’il a aidés vont se marier, de façon très conventionnelle. On comprend que le livre n’est pas facile à classer. Alors que les premières histoires s’articulent sans heurt, les trois dernières sont mal reliées aux autres. Un critique a même cru déceler dans les récits successifs l’amorce d’« un Décaméron sentimental ». Bernardim Ribeiro a d’ailleurs certainement lu Boccace, et son habileté de conteur n’est pas sans rappeler celle du maître italien. Tout porte à croire que sa culture était très vaste. Au moment de réaliser son œuvre, il disposait de modèles variés, s’intéressait probablement à la culture gréco-latine comme ses contemporains et il a puisé son inspiration à plusieurs sources, prouvant qu’il les avait assimilées avec une parfaite aisance. Le ton élégiaque adopté au début par la narratrice rappelle celui des jeunes filles censées chanter leurs amours dans les « Chansons d’ami » médiévales. L’histoire de Lamentor et Bélisa se situe dans un contexte résolument chevaleresque. Celle de Bimnarder et Aonia annonce le roman pastoral et celle d’Avalor et Arima reprend des éléments du roman sentimental dans un cadre courtisan, comme plusieurs nouvelles espagnoles. Mais si l’écrivain laisse entrevoir sa culture, il le fait avec une élégance et une sobriété exceptionnelles, à une époque où nombre de lettrés sont trop heureux d’étaler leur érudition.

Le choix d’une narratrice féminine lui donne par ailleurs une grande liberté pour adopter ce ton qui lui est propre, et qui a su charmer des générations de lecteurs. La contemplation rêveuse de la nature, la compassion devant toute souffrance, fût-elle celle d’un oiseau, l’éveil du sentiment amoureux ou l’abandon à la passion, la conviction que le malheur est le lot de la destinée humaine, sont décrits ou suggérés avec une justesse et une délicatesse qui font de Bernardim Ribeiro un lointain précurseur des romantiques. La richesse de l’œuvre ne se limite pas là. On remarquera que la puissance d’émotion qu’elle diffuse n’empêche pas une critique subtile des valeurs chevaleresques, un rappel discret de la réalité de la vie pastorale, moins riante que ne l’idéalise une fiction aristocratique, une dénonciation plus ou moins voilée de l’hypocrisie sociale. Le pessimisme de l’auteur transparaît clairement dans ce domaine, et l’on a vu chez lui l’annonce du « desengano », ce thème de la désillusion qui va plus tard dominer la littérature de la péninsule Ibérique.

Comme il y a cinq cents ans, le lecteur d’aujourd’hui devrait être séduit, voire envoûté par ce texte hors normes, encore marqué par le Moyen Âge et déjà ancré dans la Renaissance, qui se prête à diverses interprétations et renferme encore bien des mystères. La poésie en demeure intacte, tout comme la fascination qu’elle exerce. Espérons que le charme agira de nos jours, comme il l’a fait jadis tant de fois.